愛犬に避妊手術(不妊手術)を受けさせるべきか――

これは多くの飼い主さんにとって、大きな悩みのひとつではないでしょうか。

近年では、日本を含む多くの国で避妊手術の実施が推奨されていますが、反対意見も存在しており、選択には慎重な判断が求められます。

この記事では、避妊手術の目的、実施する時期、メリットとデメリット、具体的な手術方法、そして術後の注意点まで、獣医師の視点から客観的かつ丁寧に解説していきます。

避妊手術とは

避妊手術とは、妊娠を防ぐことを主な目的とする手術ですが、同時に卵巣・子宮・膣といった生殖器系の病気を予防する効果も期待できます。

また、既に疾患が発生している場合には、治療としてこれらの臓器を摘出することもあります。

代表的な疾患には、卵巣嚢腫、卵巣腫瘍、子宮水腫、子宮蓄膿症、膣の過形成などが挙げられます。

乳腺腫瘍のようにホルモンの影響を受ける疾患に加え、糖尿病や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)など、エストロジェンがインスリン抵抗性やホルモンバランスに悪影響を及ぼし、治療コントロールを難しくする疾患に対しても、避妊手術が予防的に推奨される場合があります。

避妊手術の実施時期

性成熟の時期は犬種や個体差によりますが、一般的に6〜15ヶ月齢とされています。

小型犬は大型犬よりも早く成熟する傾向にあります。

日本では6ヶ月齢以降に避妊手術を勧める動物病院が多いですが、3〜6ヶ月齢の間に早めに実施する方針の施設もあります。

海外では、さらに早い8〜12週齢で手術を行う例もあります。

また、乳腺腫瘍の予防効果を期待する場合、避妊手術のタイミングが非常に重要です。

初回発情前の避妊で発生率は0.05%、初回発情後で8%、2回目発情後では26%とリスクが急上昇するため、できれば初回または2回目発情前に手術を完了させるのが望ましいとされています。

さらに、小型犬では「乳歯遺残」が問題になることが多いため、避妊手術時に乳歯抜歯を同時に行うことも推奨されます

手術実施時期が与える影響

避妊手術のタイミングは、健康面にも影響を及ぼします。

- あまりに早期(12週齢以前)の手術は発育障害や麻酔リスクの増加が懸念される

- 2回目発情以降では乳腺腫瘍の予防効果が低下する

- 成犬以降では体脂肪率が増えやすく、麻酔・手術のリスクが上がる

これらを踏まえ、適切な時期を獣医師とよく相談して決めることが大切です。

避妊手術のメリット・デメリット

メリット

- 永久的に妊娠を防止できる

- 発情出血や発情行動がなくなる

- 子宮蓄膿症や乳腺腫瘍などの予防

- 問題行動(尿マーキング、放浪欲求など)の改善が期待できる

デメリット

- 麻酔や手術によるリスク

- 術後の肥満リスク

- ごくまれに術後尿失禁が起こる可能性

- 手術後の合併症(子宮断端膿腫、縫合糸反応性肉芽腫など)

メリット・デメリット双方を理解したうえで、慎重に判断することが重要です。

避妊手術の流れ

避妊手術は全身麻酔下で行われ、術前から術後にかけていくつかのステップを踏んで進められます。

ここでは、一般的な流れについて詳しく解説していきます。

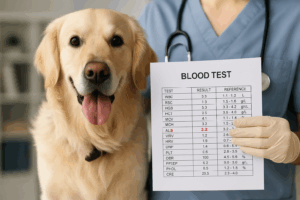

術前準備

手術前には12時間程度の絶食、3時間程度の絶水が必要となります。

また、多くの動物病院では術前検査(血液検査やX線検査など)を実施し、麻酔に耐えられる健康状態かを確認します。

検査結果に問題がなければ、予定通り手術が実施されます。

手術当日

通常、午前中に来院し、午後に手術が行われます。

手術では、腹部を剃毛し、無菌的な処置を行ったうえで、

卵巣摘出または卵巣子宮全摘出のいずれかの術式が選択されます。

手術時間は犬の大きさや術式によって異なりますが、平均して30分〜1時間程度です。

術後管理

手術後はしばらく麻酔から覚醒するまで様子をみた後、

問題がなければその日の夕方または翌日に退院することが一般的です。

- 傷口保護のためにエリザベスカラーが装着されます

- 抗生剤などの内服薬(主に感染予防目的)が処方されることが多いです

- 術後7〜10日後に抜糸を行い、傷の治癒を確認します

手術費用は病院によって異なりますが、一般的に2万円〜5万円程度が目安となります。

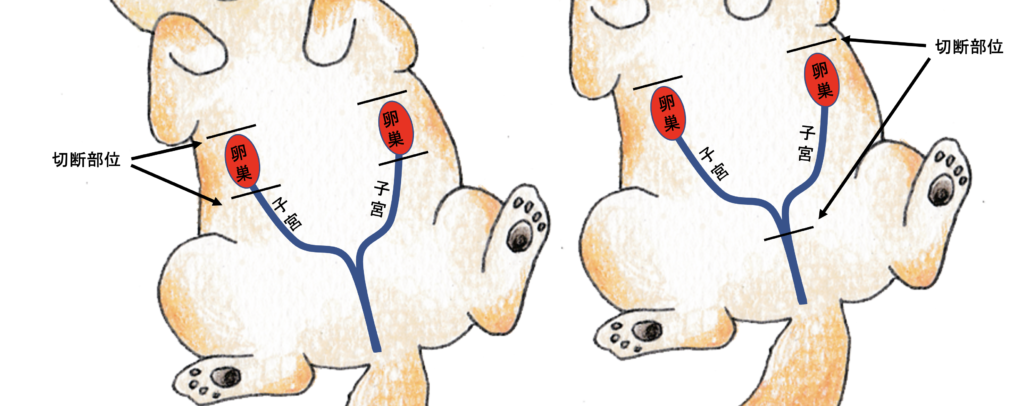

術式の比較|卵巣摘出術 vs 卵巣子宮全摘出術

避妊手術には2つの代表的な術式があります。それぞれの特徴を比較しながら解説します。

卵巣摘出術(Ovariectomy)

- 特徴:卵巣のみを摘出

- メリット:手術侵襲が少なく、尿失禁のリスクが低いとされる

- 注意点:卵巣の取り残しがないように、確実な手技が求められる

- 採用地域:ヨーロッパ諸国で一般的

卵巣だけを確実に摘出できれば、妊娠防止・ホルモン病の予防効果は十分に期待できます。

卵巣子宮全摘出術(Ovariohysterectomy)

- 特徴:卵巣と子宮を一緒に摘出

- メリット:子宮疾患(子宮蓄膿症など)のリスクを完全に排除できる

- 注意点:術創がやや大きくなる傾向がある

- 採用地域:アメリカで標準的に実施されている

特に、子宮疾患を強く予防したい場合や、子宮に異常が見られるケースでは、この術式が選択されます。

その他の避妊方法

ホルモン剤による発情抑制という選択肢もありますが、

副作用(子宮蓄膿症、乳腺腫瘍など)のリスクが高く、

避妊手術に代わるものとしては推奨されていません。

避妊手術後の肥満について

避妊手術後は、食欲を抑える働きを持つエストロジェン(女性ホルモン)の分泌がなくなるため、犬は自然と食欲が増進しやすくなります。

また、卵巣を摘出することにより、基礎代謝に必要なエネルギー量が術前に比べて15〜25%も低下することが知られています。

そのため、手術前と同じカロリー量の食事を続けてしまうと、エネルギー消費に対して摂取量が過剰となり、肥満になりやすくなります。

この代謝変化は手術による生理的な変化であり、避けることはできません。

そのため、避妊手術後は食事内容の見直しが必須です。

具体的には、避妊手術後の犬用に設計された低カロリー・高たんぱくの専用フードに切り替えるなどの対応が推奨されます。

どのタイミングで食事を変更するか、またどの製品が適しているかについては、退院時に担当獣医師に相談し、愛犬に最適なプランを立ててもらいましょう。

まとめ

犬の避妊手術は、単に妊娠を防ぐだけではありません。

乳腺腫瘍や子宮蓄膿症といった命に関わる病気の予防にもつながり、

また、糖尿病や副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)などの疾患においても、エストロジェンによる悪影響を軽減できる可能性があります。

特に乳腺腫瘍の予防効果を期待する場合には、2回目の発情を迎える前に手術を完了することが推奨されています。

もちろん、手術には麻酔リスクや術後の肥満リスクといったデメリットも存在しますが、

これらは術前の適切な検査と、術後の食事管理・運動管理によって十分にカバーできるものです。

避妊手術を検討する際には、愛犬の年齢、体格、健康状態を踏まえたうえで、

担当獣医師としっかり相談しながら、後悔のない選択をしてあげましょう。

手術を終えた後も、体重管理やスキンケアなどの新たなサポートが大切になります。

「手術がゴール」ではなく、そこからまた愛犬との健やかな日々を築いていきましょう。