関節は骨と骨をつなぐ部分のことで、その関節に炎症が起こることを関節炎と呼びます。ヒトでは、日ごろ最もよく使い、負担がかかっている手指にもっとも多くみられるとされています。

犬の関節炎の内、免疫系が正常に機能しなくなり、体が自分の組織を攻撃してしまう病気の一つである、特発性多発性関節炎について解説します。

犬の特発性多発性関節炎とは

関節炎とは関節の炎症をともなう疾病の総称で、そのうち複数の関節における炎症を多発性関節炎と呼びます。

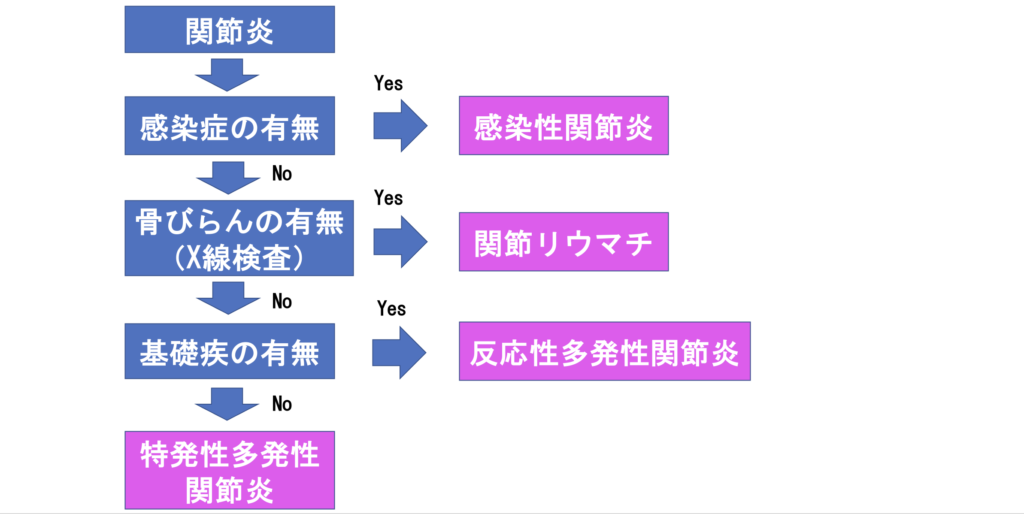

犬の多発性関節炎は、大きく感染性と非感染性に分けられます。このうち非感染性のものは免疫抑制療法に対する反応がよいことが多く、このため免疫介在性多発性関節炎とも呼ばれます。さらに、この免疫介在性多発性関節炎は、骨にびらん病巣を作るびらん性多発性関節炎、骨にびらんの見られない非びらん性多発性関節炎に細分類されます。非びらん性多発性関節炎の内、基礎疾患がある場合には反応性多発性関節炎と呼び、一方で基礎疾患が明らかでないものが特発性多発性関節炎と呼ばれます。なお、びらん性多発性関節炎の代表的なものが関節リウマチです。

特発性多発性関節炎は、大型犬に多いとする報告もあれば、小型犬に多いとする報告もあります。また、発症年齢は若齢から中年齢に多いとされていますが、全ての年齢で発症する可能性があります。さらに、この病気の発症に雌雄差はないとされています。

原因

犬の特発性多発性関節炎の原因は不明ですが、滑膜における免疫複合体の沈着が認められ、免疫抑制療法に反応することから免疫介在性であると考えられています。免疫介在性とは、免疫系が正常に機能しなくなり体が自分の組織を攻撃してしまう病気という意味です。

特発性多発性関節炎の症状

ヒトの関節炎の症状には局所症状と全身症状があり、局所症状としては発赤、腫脹、圧痛、こわばり、可動域制限などが知られ、全身症状としては発熱、全身倦怠感、体重減少などが知られています。

犬の特発性多発性関節炎の症状として多いのは、発熱、歩行の異常、関節痛、元気・食欲の低下があります。

特発性多発性関節炎は、犬の原因不明の発熱(不明熱)の原因として最も多い病気であると報告されています。そのため、症状が発熱と元気・食欲の低下のみのこともあります。

特発性多発性関節炎の診断

血液検査では、C反応性淡白(CRP)が全例で顕著に増加するため、診断として、そして治療の反応性や予後判定のため重要な検査です。また、その他の血液検査では、白血球数の増加が多くでみられます。

症状から多発性関節炎が疑われる場合、または発熱とC反応性蛋白(CRP)の上昇がみられるが、明らかな炎症部位が特定できない場合などには、関節穿刺を行います。免疫介在性関節炎は一般的に手足の先端に近い部位の関節で病変が出やすいので、手根関節、足根関節、膝関節を含む複数箇所で、血液混入のない関節液を採取する必要があります。通常は関節液が少量のため、なかなか採取できないことが多いです。しかし、関節炎があると関節液が増量するため採取しやすくなっていることが多いです。

| 関節炎 | 正常 | |

|---|---|---|

| 色 | 白い濁り | 透明 |

| 量 | 多い(増える) | 少ない(通常量) |

| 粘稠度 | 低い | 高い |

| 塗抹(細胞)※ | 多量の好中球 ※細菌が見られたら感染性 | ほとんど見られない |

関節穿刺によって多発性関節炎が証明された場合、四肢関節のレントゲン検査を行います。特発性多発性関節炎のような非びらん性関節炎ではほとんど異常がみられないことが特徴です。

ここまでの検査で、非びらん性多発性関節炎が確定した場合、反応性多発性関節炎で多くみられる原因疾患(関節以外の炎症、感染症、消化管疾患、腫瘍など)がないかどうかや、全身性エリテマトーデス(SLE)などの他の免疫介在性疾患などの基礎疾患の有無を確認します。

特発性多発性関節炎の治療

特発性多発性関節炎の治療には、グルココルチコイド(ステロイド)内服による治療が最初に選択されることが多いです。発熱してぐったりしているような犬の場合には、通常よりも多めの量のグルココルチコイドを用います。ほとんどの場合にグルココルチコイドを長期投与する必要があるため、肝障害や消化器障害を考慮して、胃薬や肝臓保護薬を併用することもあります。

約80%の症例で数日以内に治療に反応します。そして順調であれば 2〜4週間で徐々にグルココルチコイドを減量していきます。治療は長期となることを覚悟します。半年後に休薬を目標に、臨床症状やCRPをモニタリングしながら減量します。

上記のように、治療が奏功しない場合や減薬が難しい場合では、免疫抑制剤(シクロスポリンやミコフェノール酸モフェチルなど)を併用します。

なお、関節の痛みから連想されるいわゆる非ステロイド系消炎鎮痛剤などの痛み止めは、この病気には無効であると言われています。

それでも治療がうまくいかない場合には、他の疾患を考える必要があるかもしれません。つまり似たような症状を示す、整形疾患、反応性多発性関節炎、全身性エリテマトーデス(SLE)などの免疫疾患、細菌感染などを再度考える必要があります。

よくあるケースとして、特発性多発性関節炎として治療を開始していても、治療中に関節リウマチであったことに気が付く場合があります。このように、特に初期の関節リウマチとの区別は難しい場合があります。

予後

報告によると約14%の症例は1年以内に休薬できるとされています。その一方で、グルココルチコイド(ステロイド)を休薬できない症例も少なくありません。この様に休薬が可能な治療が上手くいく症例と、休薬できない症例との違いとして、①治療初期にCRPが下がるか、②貧血があるか、が目安となると考えられています。

特発性多発性関節炎により直接命に関わることは少ないですが、長期のグルココルチコイド投与による副作用が心配されます。

まとめ

犬の原因不明の発熱(不明熱)の原因として最も多い病気である、特発性多発性関節炎について解説しました。原因不明の発熱、歩行の異常、関節痛、元気・食欲の低下が起きた場合には、この病気を疑う必要があります。

治療はグルココルチコイド(ステロイド)で、臨床症状やCRPなどをモニタリングしながら、徐々に減量して可能であれば休薬しますが、およそ半年〜1年の期間を要するので、長期戦の覚悟が必要です。