犬の病気の診断において、確定診断のために病理組織学的検査が必要とされる場合があり、特に、腫瘍性疾患や皮膚疾患においては、治療方針を決めるために必須とも言える検査です。

病理組織学的検査とは

病理組織学的検査とは、病理検査の一つに分類されます。

病理検査とは、病気の診断や原因の究明を目的として、手術または検査の目的で採取された臓器、組織、細胞などを対象に顕微鏡等を用いて詳しい診断を行うことで、病理組織学的検査、細胞診検査、病理解剖検査があります。

なお、人ではこれらに加え術中迅速組織検査というものがあり、手術中に腫瘍が取り切れているか、転移はないかなどの確認ための検査が行われます。検体採取から結果の報告までが、10~15分と非常に早いのが特徴です。

病理組織診断は、病変部位から採取された生検材料や手術での摘出材料から、これが腫瘍性病変なのか炎症性病変なのかを診断したり、細胞の形態を顕微鏡で観察して病変の有無を判断します。そして腫瘍性病変であれば、顕微鏡レベルで腫瘍細胞の分布の状態や型の分類、摘出境界(マージン)の悪性細胞の有無、郭清リンパ節の悪性細胞の有無(がんは血管やリンパ管にこぼれて全身に転移するので、周囲のリンパ節を調べてその進展を調べるのです)等が検査されます。

通常、獣医療において病理組織学的検査は、検査会社や大学などの外部の機関に診断を依頼します。そして病理医に標本上の組織像を観察してもらい、腫瘍性か炎症性かなどが判断され、病名が確定診断されますので、概ね7~10日程、検査結果が出るまでに時間を必要とします。

検体の採取方法

病理組織学的検査では、様々な方法で検体を採取します。「生検」という言葉を用いることがありますが、これは体の一部をメスや針などで採取して、顕微鏡で調べることを意味します。

手術による摘出

手術により摘出された臓器を検査します。腫瘍であれば摘出した臓器の標本で、腫瘍の広がり、進行具合、悪性の度合い、腫瘍が完全に切除できているか、リンパ節や他の臓器への転移がないかなどを調べることができます。

皮膚生検

皮膚疾患の場合には、皮膚の一部を切除します。局所麻酔を実施し、生検トレパンと呼ばれる特殊な器具を用いて行います。しかし、顔面や四肢先端などでは実施困難で、またじっとしてない動物には不向きです。

内視鏡生検

内視鏡検査は消化管(食道、胃、小腸、大腸など)に内視鏡(ファイバースコープ)を入れて内面を直接見る検査ですが、その際に、直接病変部の組織を採取する生検を行うことも可能です。

病理組織学的検査の工程

検体が採取されてから、診断を行うまでの工程です。

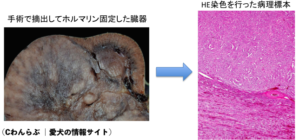

固定

手術で切除された直後の材料は生であるので、ホルマリン液等で固定します。固定とは、腐らないように組織の元の状態を保持することです。

切り出し

ホルマリン固定した材料を、目的とする病変部などを適切な大きさに切り分けます。

病理標本作製

切り出しした検体をパラフィンに包埋(パラフィンに埋め込む)し、特殊な器械(ミクロトーム)を用い薄切します。それにより得られた薄切片(厚さ3μm)をスライドグラスに載せ、通常はヘマトキシリン・エオジン染色(HE染色)で細胞の核を紫色に、細胞質を赤く染めます。

顕微鏡での観察

病理医が作製された顕微鏡標本(プレパラート)を顕微鏡で観察して、所見を記録します。

病気によっては、特殊な染色が必要となります。これらは特殊染色と呼ばれ、化学反応を用いた染色により線維や、粘液などを染め出す染色、免疫組織化学的染色や蛍光抗体法と呼ばれる抗原抗体反応を利用した腫瘍細胞などが特異的に分泌している物質を選択的に染め出す染色などがあり、これらを診断の補助として併用することがあります。

特殊病理診断

電子顕微鏡を用いた検査が行われる場合があります。

病理診断書作成

肉眼診断、顕微鏡観察結果、特殊病理診断等を総合し、手術材料病理診断の診断書が完成します。

▲ホルマリン固定の臓器(腎臓)と病理標本

まとめ

犬の病理組織学的検査について解説しました。この検査で、腫瘍性か炎症性かなどが判断され、病名が確定診断されることで治療の方針が決まるので、非常に大切な検査です。