「歯ぐきから血が出ている」「紫色のあざができている」「黒っぽい便が出る」――

そんな症状が見られたら、犬の体で“止血の仕組み”がうまく働いていない可能性があります。

今回は、自己免疫によって血小板が減少し、出血が止まりにくくなる病気「免疫介在性血小板減少症」について、原因・症状・診断・治療・予後まで、わかりやすく解説します。

対象読者

- 愛犬に紫斑(皮膚のあざ)や出血傾向が見られ、不安に思っている飼い主さん

- 「免疫介在性血小板減少症」と診断された犬の飼い主さん

- 出血が止まりにくい、尿や便の色がおかしいと感じている方

- 出血傾向を示す病気について学びたい動物看護師・獣医学生

免疫介在性血小板減少症とは

犬における「止血」のしくみ

私たちの体と同様に、犬の体も出血を止めるために2段階の止血機構を備えています。これが正常に働いていることで、日常の小さな傷から命を守ることができます。

- 一次止血:血小板の働きによる止血

血管が損傷すると、すぐに血小板が集まり、傷ついた血管の内皮に接着・凝集して“ふた”のように塞ぐことで、出血を一時的に止めようとします。これが「一次止血」と呼ばれるプロセスです。

- 二次止血:凝固因子による補強

その後、出血を完全に抑えるために、血液中の凝固因子が働き、フィブリンというタンパク質が網目状の構造をつくって、血小板を補強しながら強固な「止血栓」を形成します。これが「二次止血」です。

最終的にこの止血栓が乾燥して“かさぶた”となり、傷口が保護されるのです。

免疫介在性血小板減少症(IMTP)とは?

免疫介在性血小板減少症(IMTP:Immune-Mediated Thrombocytopenia)は、この正常な止血のシステムに異常が起こる病気です。

体の免疫システムが自分の血小板を誤って“異物”と認識して攻撃・破壊してしまい、その結果として血小板の数が激減します。

血小板が足りなくなると、一次止血がうまく行えず、ちょっとした刺激や小さな傷でも出血が止まりにくくなる状態(=出血傾向)になります。

これにより、紫色のアザ(紫斑)や歯ぐきの出血、鼻出血、黒い便(消化管出血)、尿中出血など、体のあちこちで多発的な出血症状が現れることになります。

この疾患は、犬に多い自己免疫性疾患の一つであり、早期に適切な診断と治療が求められます。

原因

血小板の表面に自己抗体が結合することで、マクロファージなどの免疫細胞に貪食され、血液中から急激に数が減少します。骨髄の血小板産生は保たれていても、それを上回るペースで破壊されるため、止血機能が追いつかなくなります。

本疾患は以下の2つに分類されます:

- 原発性IMTP:原因となる基礎疾患が特定されない自己免疫疾患(多くがこちら)

- 続発性IMTP:薬剤・ワクチン・腫瘍・感染症などが引き金となって起こる

免疫介在性血小板減少症の症状

血小板数が2.0×10⁴/μl未満になると出血傾向が現れやすくなります。主な症状は次の通りです:

- 皮膚や粘膜に紫斑(アザ)

- 歯ぐき・口腔内からの出血

- 鼻出血

- 黒い便(消化管出血)

- 紅茶色の尿(尿路出血)

- 重度では脳出血による神経症状も

このような出血が「複数の部位で同時に」起こることもあります。

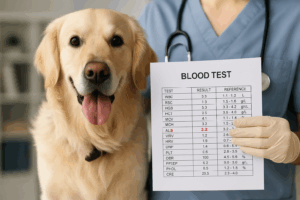

免疫介在性血小板減少症の診断

免疫介在性血小板減少症(IMTP)は「除外診断」によって導かれる病気です。

そのため、まずは本当に血小板が減っているのか?を確認するところから始まります。

「偽血小板減少症」の除外

まず確認すべきなのは、「実際に血小板が減少しているかどうか」です。

検査結果で血小板が極端に少ないとされても、以下のような検査時のアーティファクトによって、見かけ上の“偽血小板減少”が起こることがあります:

- 採血時の手技トラブル(凝集や溶血など)

- EDTAなどの抗凝固剤による血小板の凝集

- 血球計算機の測定限界や読み取りエラー

このため、塗抹標本で顕微鏡による血小板の目視確認が非常に重要になります。

血小板減少のメカニズムを分類する

実際に血小板減少症が確認された場合は、次の4つのメカニズムのどれが原因かを検討します。

① 産生低下:骨髄での血小板産生がうまくいっていない(例:骨髄疾患、腫瘍の浸潤など)

② 消費・破壊の亢進:体内で血小板が異常に壊される、または使われてしまう(例:IMTP、DICなど)

③ 分布の異常:血小板が脾臓などに一時的に“隔離”される(例:脾腫)

④ 喪失(失血):外傷や消化管出血などによる血小板の喪失

IMTPはこの中の②「消費・破壊の亢進」に分類されます。

他の原因を除外する検査

IMTPは他の血小板減少症をすべて除外した上で初めて診断される疾患です。

そのため、以下のような検査が行われます:

- 血液検査(CBC):血小板数の確認、貧血・白血球数の変化も評価

- 凝固系検査:

- PT(プロトロンビン時間):外因系・共通経路の凝固異常を見る

- APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間):内因系・共通経路の凝固異常を評価

- FDP(フィブリン分解産物):血栓の溶解を示す指標(DICの評価にも) - 骨髄検査(必要に応じて):血小板の産生能を確認

- レントゲン・超音波検査:腫瘍・感染などの基礎疾患がないか確認

免疫介在性血小板減少症の治療

入院が必要になることが多く、これは本疾患の死亡率が高く、特に初期経過中に急変するケースが少なくないためです。出血の進行や貧血の悪化に迅速に対応できるよう、集中的な管理と治療が求められます。初期治療の成否がその後の経過を大きく左右するため、入院によるきめ細やかなケアが重要となります。

主な治療:

- ステロイド(プレドニゾロンなど):第一選択薬

- 免疫抑制剤:ステロイドと併用または代替として使用

- ヒト免疫グロブリン製剤:短期間での血小板増加を期待

- 輸血:重度の貧血や消化管出血時に必要

血小板数が安定すれば、徐々に投薬を減量し、長期的には維持療法へ移行します。

治療の継続期間の目安:

- 軽症例:約3か月〜

- 重症例:6か月以上

予後

報告によれば死亡率は約30%。その多くは初期治療中の合併症によるものです。

しかし、早期に診断・治療が開始できれば、長期的なコントロールが可能な病気です。

再発リスクがあるため、投薬終了後も定期的な検査が推奨されます。

まとめ

犬の免疫介在性血小板減少症は、自己免疫により血小板が破壊されることで、命に関わる出血を引き起こす病気です。

皮膚に紫色のアザが見られる、歯茎や口腔粘膜からの出血、鼻出血、黒い便(消化管出血)、紅茶のような尿(尿路出血)などの“出血サイン”に気づいたら、迷わず動物病院を受診してください。

重症化する前の早期発見と初期治療が、回復の鍵を握っています。