「急に歩き方がおかしくなった」「傾いたまま歩いている」「けいれん発作が起きた」――そんな神経症状が現れたとき、感染症だけでなく、自己免疫性の脳炎が隠れている可能性があります。

今回は、特発性脳炎の一種である肉芽腫性髄膜脳脊髄炎(GME: Granulomatous Meningoencephalomyelitis)について、犬の症状や原因、診断、治療法、そして予後についてわかりやすく解説します。

この記事はこんな方におすすめです

- 中枢神経の病気を疑っている飼い主

- 突然の発作や姿勢異常、麻痺が見られた犬を飼っている方

- MRI検査や免疫抑制療法について事前に知っておきたい方

- 犬の脳炎や神経疾患の鑑別診断について理解を深めたい動物医療系の学生

肉芽腫性髄膜脳脊髄炎とは

犬のてんかん発作には、原因が特定できない「特発性てんかん」と、脳の病気に起因する「症候性てんかん」があります。

GME(肉芽腫性髄膜脳脊髄炎)は後者に分類される症候性てんかんの原因の一つで、非感染性脳炎に該当します。

非感染性脳炎の代表例には以下のものがあります:

- 壊死性髄膜脳炎(パグ脳炎)

- 壊死性白質脳炎(主にチワワ・ヨークシャーテリア)

- 肉芽腫性髄膜脳脊髄炎(GME)

GMEでは、中枢神経系に対する自己免疫反応が原因と考えられており、類上皮細胞やマクロファージなどの炎症細胞が集まって「肉芽腫性病変」を形成します。

💡「肉芽腫(にくがしゅ)」とは、炎症性細胞が集まってできる結節状の病変を指します。見た目にはしこりのように見え、顕微鏡的には類上皮細胞、マクロファージ、リンパ球などが集積した構造です。

GMEは、他の特発性脳炎(パグ脳炎など)とは異なり、特定の犬種に偏らず、小型〜中型犬に広く発症するのが特徴です。

また、肉芽腫性髄膜脳脊髄炎は軽症例では治癒することがありますが、重症例では治療に反応せず死亡してしまうこともあります。

原因

GMEは原因不明の自己免疫疾患とされ、発症のメカニズムは完全には解明されていません。

病理的には、炎症細胞が中枢神経系に侵入し、肉芽腫性炎症を形成します。

GMEは病変の分布によって以下の3タイプに分類されます:

| 分類 | 特徴 |

|---|---|

| 巣状型 | 単一部位に限局した病変、てんかんの原因になりやすい |

| 播種型 | 脳や脊髄に広範囲に病変が分布 |

| 眼型 | 視神経・視交叉が障害され、急激な視力障害を呈する |

🔍このうち、症候性てんかんの原因となるのは「巣状型」と「播種型」です。

肉芽腫性髄膜脳脊髄炎の症状

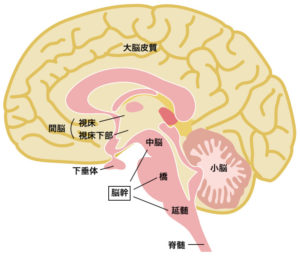

GMEの主病変は大脳白質・小脳・脳幹・脊髄に生じ、それぞれの部位に一致した神経症状を呈します。以下が代表的な症状です:

大脳白質病変:

- てんかん発作

- 性格・行動の変化

- 運動失調(フラつき)

- 視覚障害

小脳病変:

- 捻転斜頸(頭の傾き)

- 企図振戦(狙った動作で震える)

- 測定過大(動作が行き過ぎる)

- 眼振(眼球の不随意運動)

脳幹病変:

- 意識レベル低下

- 四肢の麻痺

- 中枢性前庭症状(旋回運動など)

- 頸部の緊張・痛み

脊髄病変(特に頸部):

- 頸部の疼痛やこわばり

- 前後肢の完全または部分的麻痺

💡 症状は単独で現れることは少なく、複数の部位が同時に障害されることで多様な神経症状がみられるのがGMEの特徴です。

肉芽腫性髄膜脳脊髄炎の診断

GMEの診断には、画像検査と髄液検査の両方が必要です。

- MRI検査:肉芽腫性病変を描出しやすく、病変の分布範囲や形態を評価

- 脳脊髄液検査:リンパ球や単核球の増加などの炎症所見を確認

⚠️ 画像所見だけでは他の脳炎や腫瘍と区別がつかないため、脳脊髄液検査は不可欠です。

肉芽腫性髄膜脳脊髄炎の治療

GMEの治療は、免疫抑制療法が中心となります。

基本治療

- プレドニゾロン(副腎皮質ホルモン)によるステロイド療法

- 状況に応じて他の免疫抑制剤(シクロスポリン、アザチオプリンなど)を併用

補助療法

- てんかん発作がある場合は、抗てんかん薬でコントロール

- 安静管理や介助(特に麻痺や歩行困難がある場合)

予後

GMEの予後は、症状の重症度や病変の分布、治療への反応によって大きく異なります。

- 軽症例:適切な免疫抑制療法により治癒または長期管理が可能

- 重症例:治療に反応せず死亡してしまうケースもある

💡 発症から早期の診断・治療介入が予後改善の鍵となります。

まとめ

肉芽腫性髄膜脳脊髄炎(GME)は、自己免疫性の非感染性脳炎で、原因不明ながら中枢神経にさまざまな症状を引き起こします。

症状は部位により異なりますが、姿勢異常、てんかん、視覚障害、麻痺などが複合して見られることが多く、診断と治療には専門的なアプローチが必要です。

MRIと脳脊髄液検査による早期診断と継続的な免疫抑制療法が、命を守るカギとなります。