フィラリアの予防薬を飲ませる期間や、春の採血の意味を正しく理解していますか?

フィラリアは今でも命に関わる深刻な感染症であり、確実な予防が必要不可欠です。特に、予防薬を投与する前の血液検査は非常に大切で、飼い主さんがしっかりと理解しておくべきポイントです。

この記事では、フィラリア症の基本知識から、効果的な予防方法、そして最近主流となっているオールインワンタイプの予防薬についてもわかりやすく解説します。

フィラリア症とは

フィラリア症(犬糸状虫症)は、蚊が媒介する寄生虫(犬糸状虫:Dirofilaria immitis)が犬の心臓や肺動脈に寄生し、血流障害や心不全などの重篤な症状を引き起こす病気です。

都市部では予防薬の普及により発症例は減少しましたが、予防を怠れば再び命に関わる事態になる可能性があります。

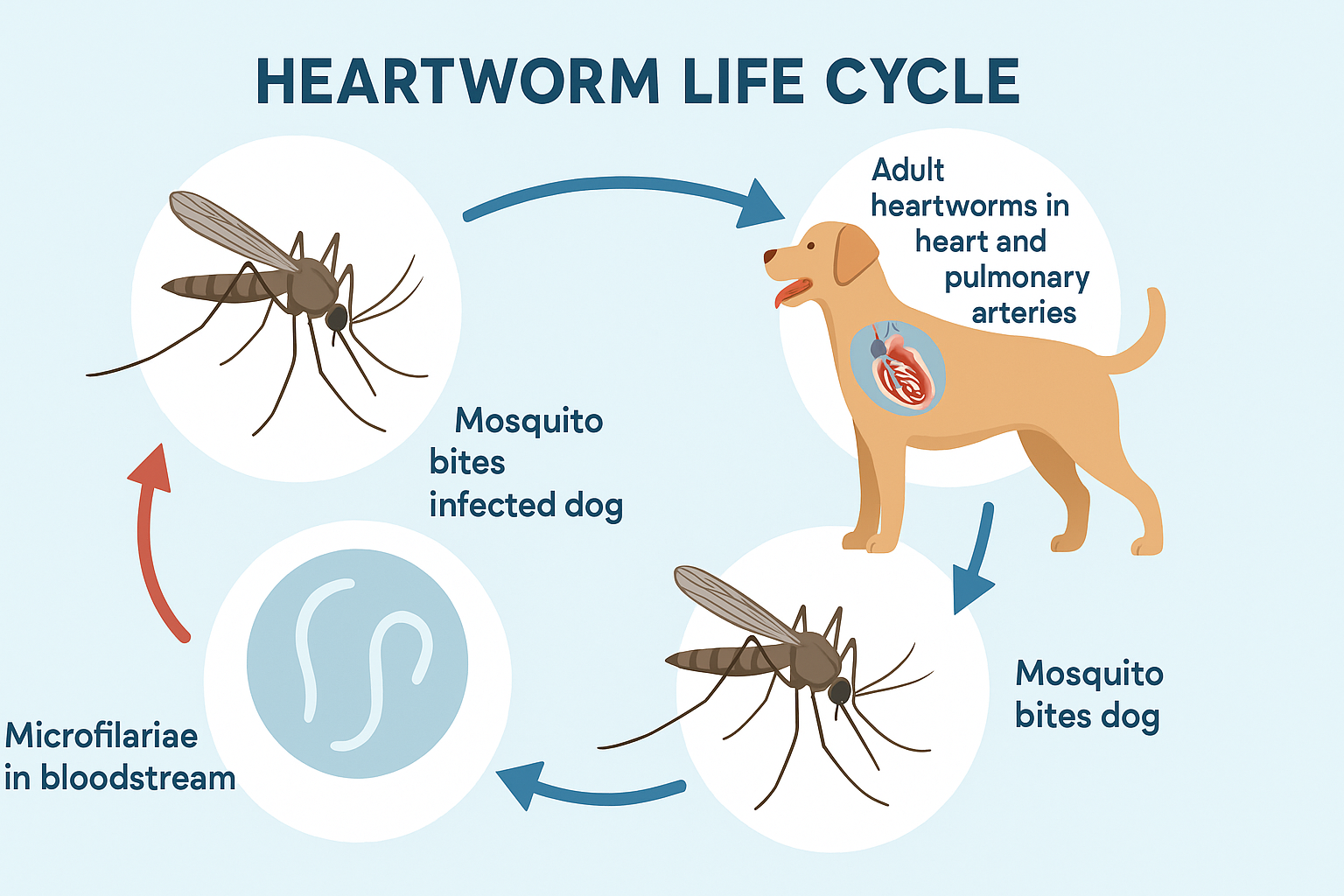

フィラリア症の感染の仕組み

- 蚊が感染源

感染犬の血液中の幼虫(ミクロフィラリア)を吸った蚊が、他の犬へと感染を広げます。 - 幼虫が犬の体内で成長

体内に侵入した幼虫は数ヶ月かけて成長し、最終的に心臓や肺動脈に寄生。ここで繁殖して再びミクロフィラリアを血中に放出し、感染サイクルが続きます。 - 命に関わる重篤な症状を引き起こす

フィラリア成虫によって心臓や肺動脈が塞がれると、心不全、胸水・腹水、血を吐くなどの深刻な症状を引き起こし、最悪の場合は死に至ります。

予防の重要性(科学的根拠)

- AHS(米国犬糸状虫学会:American Heartworm Society)も予防の徹底を推奨

AHSは感染拡大を防ぐため、全ての犬に対し毎月の予防薬投与(地域によっては通年投与)を強く推奨しています。 - 成虫は駆除が難しい

感染後は成虫の内科的・外科的駆除が困難かつリスクが高いため、幼虫の段階で駆除する「予防」が唯一かつ最も確実な対策です。 - 都市部でも油断は禁物

現在の発症数の少なさは多くの飼い主が予防しているからこそ。予防率が下がれば、再流行するリスクがあります。

フィラリア予防の期間

フィラリア予防薬の性質は「駆虫薬」であり、1ヶ月分のフィラリア幼虫をリセットする効果があります。

このため、蚊の活動期間に合わせて投与することが基本となります。

- 蚊が出始めた翌月から、いなくなった翌月まで投与

関東地方では一般的に5〜12月が目安ですが、地域によって異なるため、かかりつけの動物病院で相談しましょう。 - 予防終了時期は特に重要

「飲み始めより、飲み終わりが大切」と言われる理由は、秋以降に感染したフィラリア幼虫が成虫になるリスクを防ぐためです。 - AHSは通年予防(年12回投与)も推奨

コンプライアンス向上と確実な予防のため、通年投与も世界的に推奨されています。

フィラリア予防薬の種類と選び方

予防薬にはさまざまなタイプがあり、飼い主と犬それぞれのライフスタイルに合わせて選択することができます。

近年では、利便性と確実性を兼ね備えたオールインワンタイプが特に人気を集めています。

1. 錠剤タイプ

お薬が苦手でない犬にとっては、価格が比較的安く経済的なのがメリットです。また、チュアブルタイプよりも錠剤は小さいため、食べ物を選り好みする犬でも飼い主が手で与えやすい点が利点です。

2. スポット(滴下)タイプ

体に垂らすだけで投与が完了する手軽さが特徴ですが、投与前後のシャンプーに制限がある点は注意が必要です。また、経口タイプや注射タイプに比べると、効果の確実性についてやや懸念する獣医師もいます。

3. チュアブルタイプ(フィラリア予防のみ)

おやつ感覚で食べてくれれば投与が非常に簡単ですが、もし食べない場合は与えるのに苦労することもあります。また、フィラリア予防のみでノミ・ダニ対策は別途必要になるのがデメリットです。

4. チュアブルタイプ(オールインワンタイプ)

フィラリアに加え、ノミ・ダニもまとめて予防できる便利さが大きな魅力です。ただし価格はやや高く、万が一食べた直後に吐いてしまった場合には再投与が必要となり、その分費用がかさむ可能性もあります。

5. 注射タイプ

年に1回の接種だけで予防効果が得られるため、飲み忘れがない点が大きなメリットです。ただし、注射による副作用のリスクや、取り扱う動物病院が限られている点はデメリットとなります。

予防薬投与前の血液検査が必須な理由

フィラリアの予防薬を投与する前には、原則として血液検査を行い、フィラリア症に感染していないことを確認する必要があります。

これは、感染がすでに成立している場合に予防薬(駆虫薬)を投与すると、血中のミクロフィラリア(幼虫)が一斉に死滅することで、アレルギー反応(ショック)や血栓による重篤な合併症を引き起こす可能性があるためです。

そのため、米国犬糸状虫学会(American Heartworm Society:AHS)でも、年1回の抗原検査およびミクロフィラリア検査の実施を推奨しています。

ただし、実際の診療の現場では、まれに血液検査を実施せずに予防薬が処方されるケースも存在します。 これには以下のような状況が考慮される場合があります。

- 年間を通して継続的に予防している場合(特に注射タイプの予防)

→ 途切れなく予防している場合、感染リスクは極めて低いため、例外的に検査を省略するケースがあります。 - 犬が非常に暴れる、または採血が極めて困難な場合

→ 安全を優先して採血を断念し、リスクを理解したうえで予防薬を処方することがあります。

これらはあくまでも例外的な措置であり、すべての犬に推奨されるものではありません。

可能な限り血液検査を行ったうえで安全に予防薬を投与することが、フィラリア症から愛犬を守る最善の方法であることは言うまでもありません。

まとめ

このように、フィラリア症は蚊を媒介して体内に侵入した幼虫が心臓や肺動脈に寄生し、慢性的かつ命に関わる病態へ進行する非常に危険な感染症です。

特にAHSなどの専門機関も警鐘を鳴らしているように、成虫になってからの治療は非常に困難なため、「予防こそ最大の治療」といえる病気です。

だからこそ、フィラリア予防は犬の飼い主にとって欠かせない義務とも言えるのです。