「なんだか首のあたりが腫れている」「口の中にふくらみがある気がする」――そんな変化に気づいたことはありませんか?

唾液は犬の健康にとって重要な役割を持ち、口の中の粘膜を守ったり、食べ物を消化しやすくしたり、細菌の増殖を抑えたりする働きがあります。この唾液は「唾液腺」から分泌されますが、時に異常が起こり、唾液が本来の通り道ではない場所に漏れ出すことで問題を引き起こすことがあります。

この記事では、犬でまれに発生する唾液粘液嚢胞(唾液腺嚢胞)について、原因・症状・診断・治療・予後をわかりやすく解説します。

この記事はこんな方におすすめです

- 首元や口の中にしこりや腫れが見られる犬を飼っている方

- 唾液腺の病気について詳しく知りたい方

- 「ガマ腫」と呼ばれる病気について調べている方

- 再発を繰り返す口腔内の腫れで悩んでいる飼い主さん

唾液粘液嚢胞(唾液腺嚢胞)とは

唾液粘液嚢胞(唾液腺嚢胞)とは、唾液腺やその導管に何らかの障害が生じた結果、唾液が周囲組織に漏れ出し、それが袋状にたまった状態を指します。

犬には以下の4つの主要な唾液腺があります:

- 耳下腺(耳の周囲)

- 顎下腺(下顎の骨の下)

- 舌下腺(舌の下)

- 頬骨腺(眼の近く)

漏れ出した唾液は、肉芽組織と結合組織の被膜で囲まれた袋状の病変を形成します。ただし、内腔に上皮がないため、正確には「嚢胞」という呼び方は不適切であるとの指摘もあります。

病変部位による分類

唾液粘液嚢胞は、発生部位によって以下のように分類されます:

- 頸部粘液嚢胞:下顎間または頸部腹側に柔らかい腫れ

- 舌下部粘液嚢胞(ガマ腫):口腔内の舌の下に腫れ、舌の動きや発音、食事に影響

- 咽頭部粘液嚢胞:咽頭壁の腫れによる呼吸困難や嚥下困難

- 頬部粘液嚢胞:眼の周囲が腫れ、眼球の突出や外斜視を引き起こすことも

原因

唾液粘液嚢胞の直接的な原因は、唾液腺または導管の損傷と考えられていますが、発症のメカニズムには未解明な点も多くあります。

- 実験的に導管を縛ったり損傷させても、必ず粘液嚢胞が形成されるわけではない

- 打撲や外傷、異物混入、唾石(唾液腺内の結石)が原因として特定されることもあります

発生は猫より犬で多く、犬の発生率は猫の約3倍。

ほとんどの症例は2〜4歳齢での発症が多くみられます。

唾液粘液嚢胞の症状

唾液粘液嚢胞は、痛みを伴わないことが多く、腫れによる機械的な障害が主な症状です。

| 病変部位 | 症状の例 |

|---|---|

| 頸部粘液嚢胞 | 首元のふくらみ |

| 舌下部(ガマ腫) | 舌の動きの異常、口腔内出血、食欲不振、嚥下困難 |

| 咽頭部粘液嚢胞 | 呼吸困難、嚥下困難 |

| 頬部粘液嚢胞 | 眼球突出、外斜視(視線がずれる) |

⚠️ 急性炎症が加わった場合に限り、初期に痛みを伴うことがあります。

似たような症状を示す疾患としては、膿瘍、唾液腺炎、腫瘍、外傷、異物などが挙げられ、鑑別診断が必要です。

唾液粘液嚢胞の診断

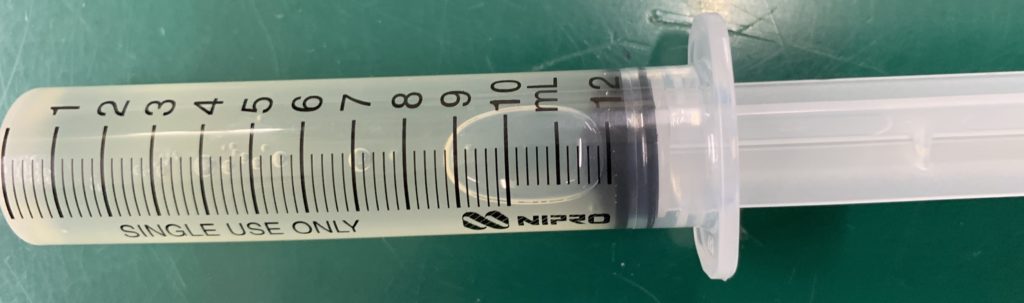

診断は主に視診・触診・穿刺吸引によって行います。

- 病変部の触診で、液体が貯まっているような「波動感」を確認

- 穿刺吸引により、透明〜灰褐色で粘稠度の高い唾液、または血液が混ざった粘液を採取

- 咽頭部・頬部の病変では、CTによる画像診断が補助的に用いられる場合もあります

💡 唾液腺造影という特殊検査もありますが、漏出部位の特定が難しく、臨床的にはあまり実用的ではないとされています。

唾液粘液嚢胞の治療

唾液粘液嚢胞の根治的治療は、原因となる唾液腺の外科的摘出です。

❌ 効果が乏しい治療

- 抗菌薬や止血剤の投与は効果がなく、推奨されません

- 穿刺吸引の繰り返しも一時的な対処にはなりますが、根本的な解決にはならず、基本的には推奨されません

※ただし、呼吸困難など緊急時には応急処置として穿刺が行われることがあります

⭕ その他の選択肢

- 造袋術(marsupialization):舌下型など口腔内に形成された嚢胞に対し、膨らんだ部位を切開し、粘膜に縫合して排液路を作る手術法

→ 比較的簡便だが、再発率が高い

そのため、最も推奨されるのは、問題のある唾液腺の外科的摘出です。

予後

唾液粘液嚢胞は、外科的に唾液腺を摘出すれば予後は良好です。

一方で、治療を行わずに放置した場合、嚢胞は次第に拡大・悪化し、呼吸障害などの深刻な症状を引き起こす可能性があります。

まとめ:再発防止には外科的摘出が最も確実

犬の唾液粘液嚢胞(唾液腺嚢胞)は、内科的治療や穿刺吸引だけでは改善しにくく、根治には外科手術が推奨される疾患です。

痛みが目立たないことから見逃されがちですが、放置すると呼吸や摂食に支障をきたすこともあるため、早期発見・早期対応が重要です。

気になる症状がある場合は、獣医師と相談し、適切な治療方針を立てるようにしましょう