「急に後ろ足が立たなくなった」「最近、後ろ足がふらついている気がする」――そんな症状が見られたら、それは椎間板ヘルニアかもしれません。

椎間板ヘルニアは、犬の脊髄の病気の中で最もよく見られる疾患であり、ダックスフンドやコッカースパニエル、ビーグル、ペキニーズなど、いわゆる軟骨異栄養犬種に多く発症します。

本記事では、犬の椎間板ヘルニアについて、原因・症状・診断法・治療法・予後までをわかりやすく解説していきます。

この記事はこんな方におすすめです

- ダックスフンドやビーグルなど、椎間板ヘルニアの好発犬種を飼っている方

- 愛犬に背中の痛みや歩行異常が見られる方

- 椎間板ヘルニアの治療方法や予後を知っておきたい方

- 手術を検討しているが、まず内科治療でどうにかならないか悩んでいる方

椎間板ヘルニアとは

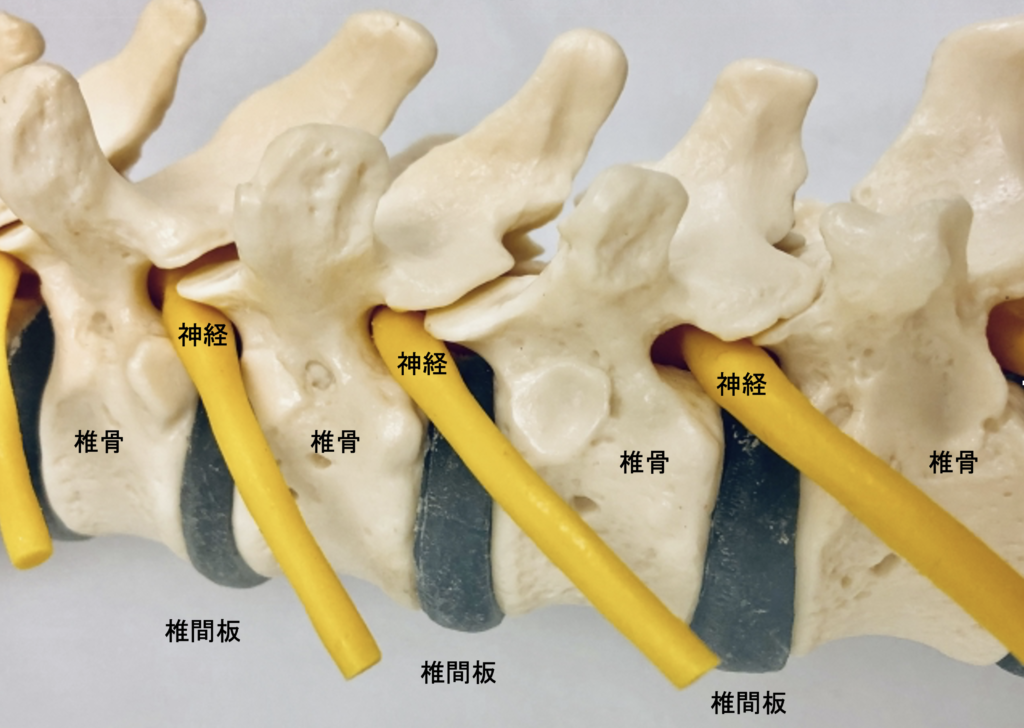

椎間板ヘルニアとは、隣り合う脊椎(背骨)同士の間に存在する「椎間板」に異常が生じ、内部の髄核(ずいかく)が飛び出すことで、脊髄神経を圧迫して様々な神経症状を引き起こす病気です。

椎間板は、外側の線維輪と呼ばれる弾力のある線維組織と、その中心にある髄核から成り立っており、クッションの役割を果たしています。

しかし、脊椎の動きや加齢、体質などにより椎間板に強い力が加わることで、線維輪が変形・断裂し、髄核が逸脱して脊髄を圧迫することがあります。これが椎間板ヘルニアです。

この病気には大きく2つのタイプがあり、それぞれ原因や好発犬種、進行の仕方が異なります。

ハンセンⅠ型(急性型)

- 線維輪が断裂し、髄核が急激に飛び出して脊髄を圧迫します。

- 発症は急性で、突然の痛みや不全麻痺、あるいは全麻痺を引き起こします。

- 主にダックスフンド、ビーグル、コッカースパニエル、ペキニーズなどの「軟骨異栄養犬種」で見られ、若齢でも発症するのが特徴です。

ハンセンⅡ型(慢性型)

- 加齢性変化により椎間板が徐々に変性し、線維輪が膨隆して脊髄を慢性的に圧迫します。

- 発症は緩徐進行性で、痛みを伴うこともある不全麻痺を呈します。

- 症状は日々少しずつ悪化していくことが多く、放置すると歩行困難などに至る可能性もあります。

🔍 補足:

椎間板ヘルニアは、犬の脊髄疾患の中で最も一般的かつ重要な疾患の一つです。症状の出方や進行スピードに個体差があるため、早期の診断と適切な治療が非常に重要になります。

椎間板とは

「脊椎」とは背骨のことで椎骨と呼ばれる骨がずっとつながって連結したもので、「椎間板」は椎骨と椎骨の間のクッションです。

椎骨ひとつひとつにはリング状になっている部分がありこの部分を椎体と呼び、その中を脳からつながる太い神経である「脊髄」が通っています。

椎間板ヘルニアの症状

椎間板ヘルニアの症状は、発生部位(頸部 or 胸腰部)や圧迫の程度、病型(ハンセンⅠ型 or ハンセンⅡ型)によって大きく異なります。

発生部位と症状の違い

椎間板ヘルニアの発生部位としては、

- 頸部(首)で約27%

- 胸腰部(背中〜腰)で約73%

と報告されています。

それぞれの部位による症状の違いは以下の通りです:

- 頸部椎間板ヘルニア:四肢すべてに影響し、前肢・後肢の歩行異常や痛みが見られます。

- 胸腰部椎間板ヘルニア:後肢に限定された歩行異常や麻痺が特徴で、重度になると排尿・排便障害も認められます。

ハンセンⅠ型(急性型)の症状

- 主にダックスフンド、ビーグル、コッカースパニエル、ペキニーズなどの軟骨異栄養犬種で多く見られます。

- これらの犬種では、1歳を超えた頃から髄核の脱水・変性が始まるため、若齢での発症が多いのが特徴です。

- 発症は急性で、以下のような症状が突然現れます:

- 首や背中の強い痛み

- 不全麻痺(部分的に動くがふらつく)や全麻痺(完全に動かない)

- 突然、後肢が立たなくなる・歩けなくなる

- 脱出した椎間板物質が自然に吸収されることで回復することもあります。

※「不全麻痺」とは部分的な麻痺で、ある程度の運動が可能な状態。「全麻痺」は完全に運動機能を失った状態です。

ハンセンⅡ型(慢性型)の症状

- 主に中〜高齢犬に見られる加齢性変化が原因です。

- 椎間板が徐々に変性・膨隆し、慢性的に脊髄を圧迫することで以下のような症状がゆっくり進行します:

- 背中の痛み(長期間にわたる)

- 不全麻痺(特に後肢)

- 歩行のふらつき、ふんばれない、階段を嫌がるなどの変化

- ハンセンⅠ型とは異なり、椎間板物質は吸収されないため自然治癒は期待できません。

💡 補足:

慢性進行型では「何となく元気がない」「動きが鈍くなった」といった変化から始まることも多く、飼い主の観察力が早期発見の鍵になります。

椎間板ヘルニアの診断

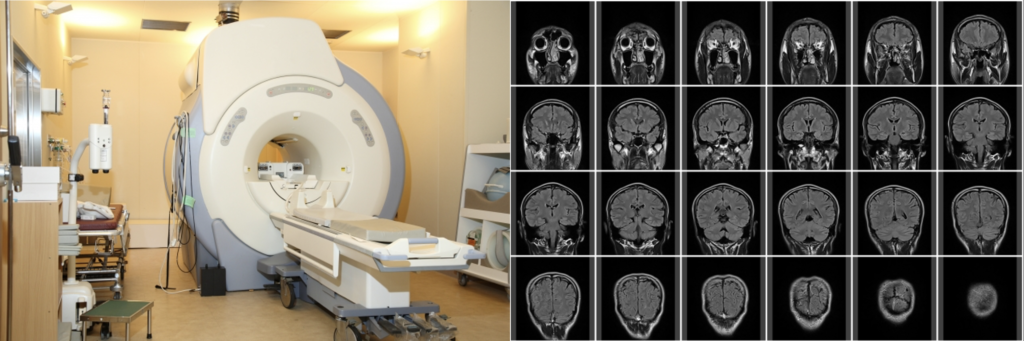

椎間板ヘルニアの診断には以下の方法があります:

- 神経学的検査(歩行や反射のチェック)

- 画像検査:

- 脊髄造影レントゲン

- CT検査

- MRI検査(最も正確だが、大学病院や専門施設が必要)

また、重症度によって分類されるグレード評価も診断・治療方針の判断材料となります。

【頸部】重症度分類(グレードⅠ〜Ⅲ)

| グレード | 症状 |

|---|---|

| Ⅰ | 頸部痛のみ |

| Ⅱ | 起立可能な不全麻痺 |

| Ⅲ | 起立不可能で横臥状態 |

【胸腰部】重症度分類(グレードⅠ〜Ⅴ)

| グレード | 症状 |

|---|---|

| Ⅰ | 痛みのみ |

| Ⅱ | 起立・歩行可能な不全麻痺 |

| Ⅲ | 起立・歩行不能な不全麻痺 |

| Ⅳ | 両後肢の完全麻痺 |

| Ⅴ | 両後肢の深部痛覚消失(最も重度) |

椎間板ヘルニアの治療

犬の椎間板ヘルニアの治療は、大きく分けて内科的治療と外科的治療があります。治療法の選択は、症状の重症度・発症からの時間・年齢・基礎疾患・飼い主の希望や経済的事情などを考慮して決定されます。

ただし、内科と外科は対立するものではなく、併用することもあります。

内科的治療(保存療法)

① ケージレスト(安静)

- 椎間板物質のさらなる脱出防止や炎症の鎮静を目的とします。

- 犬は自発的な運動制限が困難なため、小さめのケージで安静に保つ必要があります。

- ケージのサイズは、犬の体格の1.5倍程度が目安とされています。

- 最低でも4週間以上の安静期間が推奨されます。

② 投薬治療

- 消炎鎮痛剤やグルココルチコイド(ステロイド)が用いられます。

- 痛みの軽減や神経の炎症抑制が目的です。

③ 看護・介護の工夫

- 頸部椎間板ヘルニアでは、寝たきりになることもあり、褥瘡(床ずれ)への対策が必須です。

- 体位変換は1〜4時間ごとに行い、低反発マット、タオル、毛布、ウォーターベッドなどを活用します。

- 起立歩行が困難な犬では、排尿・排便の介助も必要です。

④ 理学療法(リハビリテーション)

- 筋肉の萎縮防止や関節可動域の保持が目的です。

- マッサージや関節の屈伸などを、犬が嫌がらない範囲で丁寧に行います。

💡 内科治療の限界

これらの治療を行っても症状が改善しない、あるいは悪化が見られる場合は、外科的治療の適応となります。

外科的治療(手術)

- 圧迫の原因となっている椎間板物質を取り除き、脊髄を減圧することが目的です。

- 頸部ではベントラルスロット術(腹側椎間板除去術)、胸腰部では片側椎弓切除術などが実施されます。

- 費用は20〜50万円程度が一般的です。

🏥 手術適応の目安

- 頸部椎間板ヘルニア:グレードⅡ以上

- 胸腰部椎間板ヘルニア:グレードⅢ以上

※グレード分類は前のセクションで詳述。

予後

椎間板ヘルニアの予後は、発症時の重症度(グレード)と治療開始までの時間によって大きく異なります。

- グレードⅠ〜Ⅳの犬では、内科・外科問わず治療に対する反応は良好であるとされています。

- 一方、グレードⅤ(両後肢の深部痛覚消失)では、外科的治療の成功率は約50%と報告されています。

発症からの時間が短いほど改善率は高く、発症から手術までの時間経過が長いほど予後は悪化する傾向があります。

回復までの期間

- 軽症例では数週間程度で改善することもありますが、

- 重症例や手術後の回復には数ヶ月を要することもあります。

- この間、リハビリや生活環境の見直し(滑りにくい床、段差の排除など)が重要です。

まとめ

犬の椎間板ヘルニアは、特定の犬種に多く見られる代表的な脊髄疾患です。特にダックスフンドやビーグルなどの飼い主さんは、予備知識として知っておくべき病気です。

症状が出たときには、できるだけ早く動物病院を受診し、適切な治療を受けることが予後を左右します。

違和感を覚えたら、「様子見せず、すぐ相談」が合言葉です。