「最近、うちの子がよく咳をする」「運動を嫌がるようになった」――

そんな症状が見られたら、それは心臓の病気、特に僧帽弁閉鎖不全症のサインかもしれません。

僧帽弁閉鎖不全症は、中〜高齢の小型犬に多く見られる進行性の心臓病で、放置すると肺水腫や失神など命に関わる症状を引き起こすこともあります。

本記事では、犬の僧帽弁閉鎖不全症について、原因・症状・診断・治療・予後まで、飼い主さんにとってわかりやすく、そして丁寧に解説します。

愛犬の咳や呼吸の変化が気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。

対象読者

- 動物病院で「心雑音」や「僧帽弁閉鎖不全症」と診断された犬の飼い主さん

- 最近、愛犬に「咳」「呼吸が荒い」「運動を嫌がる」「失神」などの症状が見られて不安な方

- 小型犬を飼っていて、高齢になってきた健康管理が気になる方

- 獣医学生や動物看護師で、心臓病に関する理解を深めたい方

僧帽弁閉鎖不全症とは

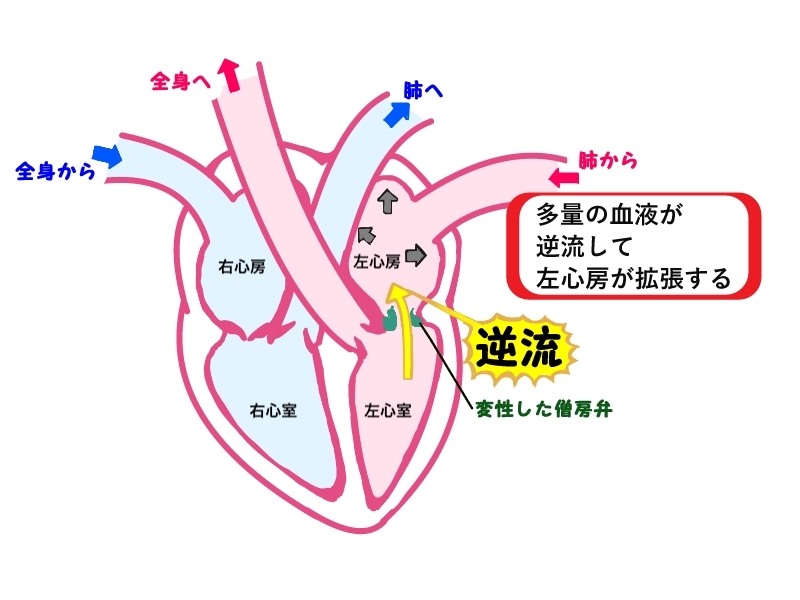

心臓は、律動的な収縮によって血液を全身に送り出すポンプの役割を担う臓器で、「右心房・右心室・左心房・左心室」の4つの部屋から構成されています。

その中で「僧帽弁」とは、左心房と左心室の間にある弁で、血液が一方向に流れるように調節する“逆流防止弁”のような役割を果たしています。

この弁の名前は、その形がカトリックの司教がかぶる「僧帽(ミトラ)」に似ていることから由来しています。

「僧帽弁閉鎖不全症(Mitral Valve Disease)」とは、この僧帽弁がうまく閉じなくなり、左心房へ血液が逆流してしまう病気です。加齢に伴って進行することが多く、中〜高齢の小型犬に非常に多く見られます。

特に「キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル」は好発犬種として知られており、早期から心雑音が聴取されることもあります。

また、雄犬は雌犬よりも1.9倍発症しやすく、若齢からの発症が多いことも報告されています。

この病気は進行性である一方で、初期は無症状であることも多く、症状に気づいた時にはすでに治療が必要な段階に進行しているケースも少なくありません。

コラム:キャバリアと僧帽弁閉鎖不全症──特別な配慮が必要な犬種

キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル(以下キャバリア)は、僧帽弁閉鎖不全症の好発犬種として獣医学的にもよく知られています。

この犬種は遺伝的素因により、若齢のうちから心雑音が聴取されることが多く、ある研究では11歳以上のキャバリアで100%に心雑音が認められたという報告もあります。

つまり、「年を取れば心臓が悪くなる」のではなく、若いうちから静かに進行しているケースが非常に多いのです。

さらに重要な点として、キャバリアでは他の犬種と比べて:

- 臨床症状の出現タイミング

- 治療に対する反応

- 病気の進行速度

などに違いがみられることがあり、一律の診療ガイドラインでは捉えきれない特徴を持つと考えられています。

このため、キャバリアを飼育しているご家庭では、若いうちから定期的な心臓のチェックを行い、些細な変化にも気づけるようにしておくことが非常に大切です。

「咳が出る」「疲れやすい」「寝てばかりいる」など、軽微な症状も見逃さず、早めの受診につなげましょう。

原因

主な原因は、僧帽弁の「粘液腫様変性」と呼ばれる加齢性の変性です。

弁が厚くなり、うまく閉まらなくなることで逆流が生じます。犬の後天性心疾患としては最も多く、北米では心疾患全体の約75%を占めると報告されています。

他にも以下のような原因があります:

- 感染性心内膜炎:血液中に侵入した細菌が弁に付着・増殖して破壊する病気。中〜大型犬に多く、歯周病や感染症がきっかけになることも。

- 機能性逆流:弁自体に異常はなく、心臓の拡大や他の疾患(拡張型心筋症・動脈管開存症など)で弁の機能が妨げられる状態。

- 僧帽弁異形成:先天的な形態異常(大型犬に多い)

僧帽弁閉鎖不全症の症状

病気が進行すると、「うっ血性心不全」と呼ばれる状態になり、以下のような症状が現れます:

- 咳をする(特に夜間や横になるとき)

- 呼吸が速い・苦しそうに見える

- 運動を嫌がる、疲れやすい

- 失神する

- 体重が減る、食欲が落ちる

うっ血とは、心臓のポンプ機能が低下して血液が滞り、肺や全身に負担がかかっている状態です。

特に僧帽弁閉鎖不全症では、左心房への血液の逆流が続くことで肺に血液がたまり、「肺水腫(はいすいしゅ)」を引き起こしやすくなります。

さらに肺への負担が長く続くと「肺高血圧症」を併発し、それにより右心系にも影響が及ぶと、「腹水」や「むくみ」といった右心不全の症状がみられるようになります。

ただし、すべての犬が必ずしも心不全に進行するわけではなく、無症状のまま長期間安定して過ごすケースもあります。

僧帽弁閉鎖不全症の診断

診断の第一歩は聴診による「心雑音」の確認です。

その後は以下の検査を組み合わせて、重症度や併発疾患を評価します:

胸部レントゲン検査:心臓の拡大や肺の状態を把握

胸部レントゲンは、僧帽弁閉鎖不全症の診断と経過観察において非常に重要な検査です。

左心房や左心室が拡大している場合、心臓のシルエット(心陰影)が大きく見えるようになります。心拡大の程度を客観的に評価するために「椎骨心臓サイズ(VHS)」という指標が使われ、側面(横から)の撮影で確認します。

また、肺の実質や血管の陰影を評価するのにもレントゲンは有効です。

特に肺水腫の有無やその治療効果を確認するのに適しており、呼吸状態の変化とあわせて診断・治療方針を決めるうえで欠かせません。

心エコー検査(超音波検査):逆流の有無や併発疾患を評価

心エコー検査は、僧帽弁閉鎖不全症の診断において最も決定的な検査です。

僧帽弁がきちんと閉じているか、どの程度逆流が起こっているかをリアルタイムで確認できます。

また、左心房や左心室の拡大の程度を測定したり、病気の進行度を評価するのにも有用です。

さらに、肺高血圧や三尖弁閉鎖不全といった併発疾患の有無も超音波で評価できるため、治療計画を立てる上で欠かせない検査です。

血液検査:全身状態や併発疾患のチェック

僧帽弁閉鎖不全症は中〜高齢の犬に多く見られるため、加齢に伴う他の病気の有無を確認することも重要です。

血液検査では、慢性腎臓病や内分泌疾患(たとえばクッシング症候群)などの併発疾患の早期発見に役立ちます。

また、全身の健康状態や治療への耐性を把握する目的でも、診断時だけでなく定期的な検査が推奨されます。

NT-proBNPなどの心臓バイオマーカー

心臓に負担がかかると血中で増加する物質で、早期の心不全の発見や予後の指標として活用されます。

心電図検査

負荷パターン(心臓へのストレスのかかり方)や不整脈を見つけるのに役立ちます。

血圧測定

僧帽弁閉鎖不全症の犬では、高血圧を併発していることがあります。高血圧になると心臓にかかる負担がさらに大きくなるため、血圧のチェックはとても重要です。特に、慢性腎臓病や副腎の病気(クッシング症候群)があると、高血圧になりやすい傾向があります。

これらの検査は、診断だけでなく病気の進行をモニタリングするうえでも繰り返し実施されます。

僧帽弁閉鎖不全の治療

治療の基本は「内科療法(投薬)」です。

僧帽弁閉鎖不全症は完治が難しい病気ですが、症状を抑えて快適に過ごせる期間を延ばすことが治療の目的です。病気の進行度(ステージ)に応じた治療が推奨されており、「ACVIM(アメリカ獣医内科学会)」が提唱する、粘液腫様変性による僧帽弁閉鎖不全症に特化した診断・治療ガイドラインが広く活用されています。

このガイドラインでは、病気の進行を以下の4つのステージに分類し、それぞれに応じた治療が推奨されています:

- ステージA:将来的に発症リスクがあるが、まだ異常のない犬(例:キャバリアなどの好発犬種)

- ステージB:心雑音はあるが症状はない

- B1:心拡大なし

- B2:心拡大あり(この段階から治療介入が推奨されます) - ステージC:うっ血性心不全の症状がある(現在または過去に)

- ステージD:重度で治療抵抗性の心不全

この分類により、的確な治療開始のタイミングや治療内容の選択が可能となります

主な使用薬剤とその目的:

- アンジオテンシン変換酵素阻害薬;ACEI(エナラプリル、ベナゼプリル):血管拡張・心負荷軽減

- ピモベンダン:心収縮力を高める/血管拡張作用

- 利尿薬(フロセミド、トラセミド):肺水腫や腹水の改善

- スピロノラクトン:心臓のリモデリング抑制、カリウム保持利尿

- シルデナフィル:肺高血圧の改善に使用

重症例や薬でのコントロールが困難な場合には、外科的修復術(弁形成術)が検討されることもあります(日本でも限られた施設で実施)。

予後

発症初期には無症状でも、病態が進行すると心不全を起こし命に関わる状態になります。

無症状のまま数年以上過ごす犬もいますが、心不全の症状が出ると平均生存期間は約247日とされる報告もあります。

ただし、薬物療法により生活の質を維持できるケースも多いため、早期診断と継続的なモニタリングが重要です。

まとめ

僧帽弁閉鎖不全症は、小型犬に多く見られる加齢性の心臓病です。

進行性ではありますが、無症状の期間が長く続くことも多いため、症状に気づいたときにはすでに治療が必要な状態になっていることも少なくありません。

とくに以下のような症状が見られたら、早めに動物病院での診察を受けることが大切です:

- 咳(とくに夜間や安静時)

- 呼吸が速い・苦しそう

- 運動を嫌がる、疲れやすい など

ご自宅でできる早期発見のポイント

「安静時呼吸数の測定」は、心不全の早期検出に非常に有効です。

安静時呼吸数とは、犬が寝ているときなどリラックスした状態での1分間の呼吸の回数を数える方法で、正常値は10〜30回/分とされています。

普段から観察しておくことで、呼吸の異常にいち早く気づくことができます。

日々の小さな変化を見逃さず、気になる症状があれば早めに専門家に相談することが、愛犬の健康と長寿を守る第一歩です。