犬の下痢や嘔吐などの胃腸症状は、動物病院を受診する最も一般的な理由の一つです。多くの場合、これらの症状は軽度で、特別な処置を行わなくても数日以内に自然回復することがほとんどです。

しかし、中には急を要するケースや、症状が悪化する場合もあるため、適切な判断と対処が必要になります。実際に動物病院に行って、検便を実施し、処方薬を出されて経過観察となった経験をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

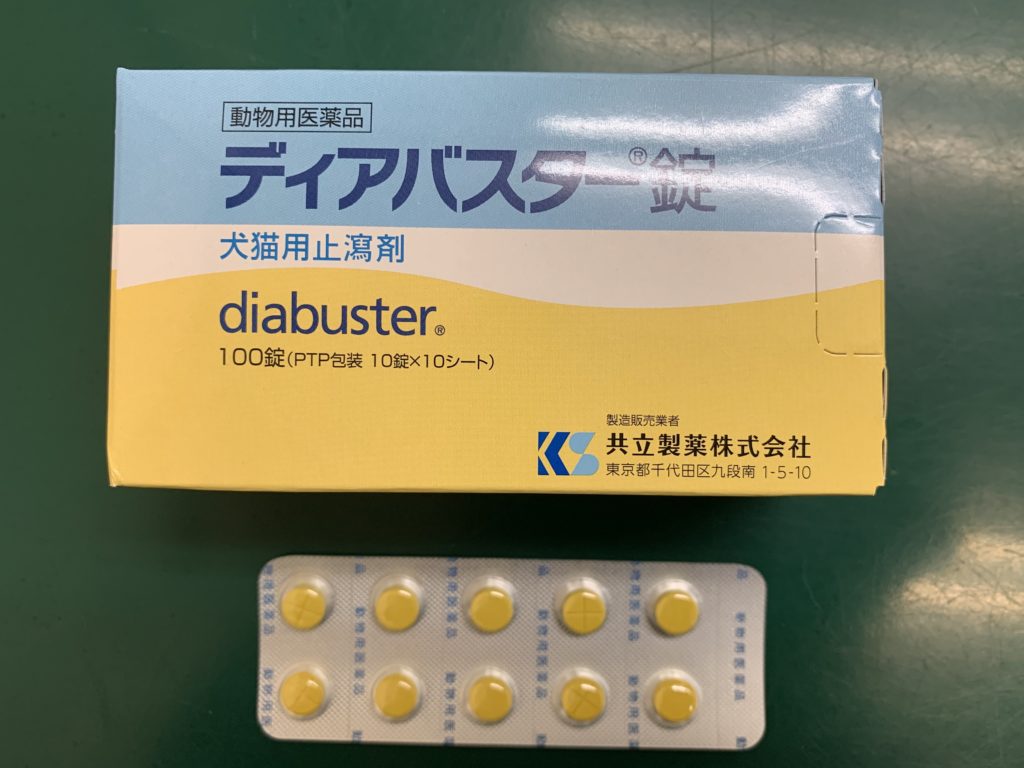

本記事では、動物病院で処方されることの多い下痢止めのひとつである、共立製薬株式会社のディアバスター錠について、成分、作用、適応、容量、注意点を獣医師の視点から詳しく解説していきます。

ディアバスター錠の成分

ディアバスター錠は、直径8mmの黄色の小型錠剤で、1/4錠まで分割できるように割線が入っています。苦味のある有効成分は高嗜好性素材でマスキングされており、投与がしやすい設計です。

この薬には、以下の5種類の有効成分が含まれており、それぞれが下痢の症状を多角的に緩和する働きを持っています:

- タンニン酸ベルベリン

- 次硝酸ビスマス

- ゲンノショウコ乾燥エキス

- 五倍子末

- ロートエキス散

タンニン酸、ゲンノショウコ、五倍子末は共通してタンニンを含み、収れん作用(タンパク質を変性させ、組織や血管を縮める作用)によって腸の粘膜を保護し、炎症や出血を抑えます。

ベルベリンには、腸内細菌叢のバランスを整える効果があり、異常な腸内環境を正常化させる働きがあります。また、胆汁分泌促進作用があり、消化を助けます。

次硝酸ビスマスは難溶性の皮膜を形成し、潰瘍面を保護。硫化水素生成物を抑制し、腸の運動を緩やかにする作用もあります。

ロートエキスは抗コリン作用を持ち、胃酸やペプシンの分泌を抑制。軽度の鎮痛・鎮静作用もあるため、腹痛や疝痛の緩和にも効果的です。

ディアバスター錠の適応例

ディアバスター錠は、犬および猫における下痢症状の改善、ならびに腹痛・疝痛の緩和を目的として使用されます。

臨床試験では、下痢を呈する犬21頭に投与した結果、治療前後の総合スコア(下痢の重症度・回数・食欲・活動性・腹痛の評価)において、96.8%という高い改善率が報告されました(プラセボ群では74.4%)。

このように、特に急性の下痢に対して高い有効性を示す薬剤です。

なお、同社の整腸剤「ビオイムバスター」は、慢性的な下痢や腸内環境の調整を目的として使用されます。中等度から重度の下痢には、ディアバスター錠とビオイムバスター錠の併用が推奨されるケースもあります。

ディアバスター錠の容量

ディアバスター錠は、安全性が高く、大きな副作用も報告されていないことから、体重に応じてある程度の幅を持って処方されます。以下が一般的な投与目安です:

| 体重 | 投与量(下記の量を1日2回投与) |

|---|---|

| 5kg未満 | 1錠 |

| 5kgから20kg | 2錠 |

| 20kg以上 | 3錠 |

長期間の投与でも安全性は高いとされていますが、獣医師の管理下で使用することが基本です。

ディアバスター錠の注意事項

ディアバスター錠の使用にあたっては、以下の点に注意が必要です:

- 指定された効能・効果の範囲内でのみ使用すること

- 用法・用量を守ること

- 必ず獣医師の指示のもとで投与すること

まれに副作用として、便秘や排便回数の減少が見られることがあります。万が一、飼い主が誤って服用してしまった場合は、速やかに医療機関を受診してください。

まとめ

ディアバスター錠は、急性の下痢や腹痛など、消化器症状を呈する犬猫に対してよく使用される下痢止め薬です。5種の成分がそれぞれ異なる作用機序で腸をサポートし、症状の緩和に大きな効果を発揮します。

副作用が少なく、安全性の高い薬剤である一方、自己判断での投与は避け、必ず獣医師の診断と指導に基づいて使用しましょう。

下痢は犬の体調のバロメーターでもあります。軽症であっても、繰り返す下痢や元気・食欲の低下を伴う場合には、早めに動物病院を受診することが大切です。