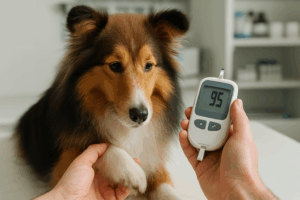

動物病院で血液検査を受けた際、結果の意味を正しく理解するためにこの記事を作成しました。

愛犬の血液検査結果を見て「TP(総蛋白)」という項目に高い・低いという記載があり、「これはどういう意味?」と戸惑った経験はありませんか?

この記事では、犬の血液検査の中でも特に基本的かつ重要な項目である総蛋白(TP)について、わかりやすく解説します。

総蛋白はアルブミンとグロブリンという2つの蛋白から構成され、体の健康状態や様々な病気の有無を知る手がかりになる重要な指標です。

数値が高い場合、低い場合、それぞれにどのような原因が考えられるのか。さらに、総蛋白と関連の深いA/G比やグロブリンとの関係についても詳しく説明していきます。

愛犬の検査結果を片手に、ぜひこの記事を参考にしながら、総蛋白の数値が示す意味を一緒に確認していきましょう。

・正常値は使用する検査機器や検査会社によって異なります。必ず検査結果用紙に記載された基準値を参照してください。

・検査結果が基準値を外れていても、必ずしも病気を意味するわけではありません。必ず担当獣医師の説明を受けましょう。

総蛋白(TP)とは

総蛋白(TP)は、血液中の液体成分(血漿または血清)に含まれるすべての蛋白質の総量を示す指標です。

この蛋白質には、主にアルブミンとグロブリンが含まれます。さらに、フィブリノーゲンも蛋白質の一種ですが、元々の量が微量であるため、総蛋白の測定値に大きく影響を与えるものではなく、臨床上はほぼ無視できる存在です。

総蛋白は以下の式で表されます。

総蛋白(TP)=アルブミン(Alb)+グロブリン(Glb)

アルブミンは加齢による変動がほとんどない一方、グロブリンは免疫刺激などにより年齢とともに増加することがあります。

また、アルブミンは脱水以外で増加することはほとんどないため、総蛋白が増加している場合は、グロブリンの増加が主な原因となるケースが多くみられます。

総蛋白を測定する際は、アルブミンを同時に測定し、次の式でグロブリンを算出します。

グロブリン(Glb)=総蛋白(TP)− アルブミン(Alb)

さらに、A/G比(アルブミン/グロブリン比)を確認することで、より詳細な評価が可能です。

A/G比 = アルブミン ÷ グロブリン

この比率を確認することで、たとえ総蛋白が正常範囲内であっても、アルブミンの低下とグロブリンの増加といった隠れた異常を見逃さずに把握することができます。

| 富士フィルムモノリス | 5.5~7.7g/dl |

| アイデックス(成犬) | 5.2~8.2g/dl |

総蛋白(TP)高値の原因

総蛋白(TP)とは、血液中の液体成分に含まれるすべての蛋白質の総量を示す指標であり、主にアルブミンとグロブリンの2つによって構成されています。

そのため、総蛋白が増加している場合は、このどちらか、または両方の増加が関与している可能性があります。

総蛋白(TP)高値の原因を考える際には、アルブミンの増加の有無によって分類することが重要です。

なぜなら、アルブミンは脱水以外ではほとんど増加しないとされているため、脱水が否定されれば、増加の原因はグロブリンの増加によるものである可能性が高くなるからです。

日常的に経験する総蛋白増加の原因は、アルブミンの増加を伴う脱水による相対的な増加です。

アルブミンが増加している場合

この場合は、血液中の水分量が減少することによる相対的な増加が考えられます。

特に脱水状態では、血液の液体成分が少なくなるため、アルブミンを含む総蛋白の濃度が上昇してしまうのです。

アルブミンが正常または減少している場合

この場合は、グロブリンの増加が疑われます。

グロブリンの中でも特に「γ-グロブリン」と呼ばれる成分は免疫グロブリン(抗体)であり、体内で抗原刺激(細菌、ウイルス、アレルゲンなど)を受けた際に増加することが知られています。

そのため、次のような状況が考えられます。

これらの疾患では、グロブリンの過剰産生が起こり、総蛋白の増加につながります。

このように、総蛋白(TP)の高値は、アルブミンとグロブリンという異なる蛋白質のどちらが増加しているかによって原因が異なります。

そのため、血液検査ではアルブミン、グロブリン、A/G比を併せて評価することで、より正確に原因を探ることが大切です。

総蛋白(TP)低値の原因

総蛋白(TP)は、血液中の液体成分に含まれるすべての蛋白質の総量を示す重要な指標で、アルブミンとグロブリンの合計として算出されます。

そのため、総蛋白の低下が見られる場合には、どちらか一方、あるいは両方の蛋白が減少している可能性があります。

こうした異常を理解するためには、アルブミンとグロブリン、そしてA/G比(アルブミン/グロブリン比)を併せて評価することが非常に重要です。

なお、グロブリンの減少する理由としては、抗体の産生が低下する先天性/後天性免疫異常が考えられます。

アルブミンとグロブリンの両方が減少している場合(A/G比は正常)

この場合は、血液中から蛋白質そのものが失われるような状況が考えられます。

- 出血(蛋白を含む血液そのものの喪失)

- 広範囲の皮膚病変(滲出性病変からの蛋白漏出)

- 腸疾患による蛋白漏出(リンパ管拡張症など)

- 腹水や胸水による蛋白の貯留と喪失

- 過剰輸液による希釈

これらのケースでは、体内の蛋白が直接的・間接的に大量に失われることで、アルブミンとグロブリンの両方が減少し、結果として総蛋白も低下します。

アルブミンのみが減少している場合(A/G比は低下)

この場合は、グロブリンが保たれているため、アルブミン低下がより顕著に現れます。

アルブミンは主に肝臓で産生されるため、肝不全などの肝疾患が原因として考えられます。

また、アルブミンは腎疾患でも失われることがあり、ネフローゼ症候群などが典型的です。

さらに、以下のような状況も原因となります。

- 栄養吸収不良や消化不良

- 長期間の飢餓や栄養失調

これらの場合、体内でのアルブミンの合成や補充が追いつかず、血中濃度が低下します。

グロブリンのみが減少している場合(A/G比は上昇)

このケースでは、アルブミンは正常であり、グロブリンの減少が目立ちます。

グロブリンの中でも、特に免疫グロブリン(抗体)が減少していると考えられ、以下のような原因が挙げられます。

- 先天性免疫不全症

- 後天性免疫異常

このような疾患では、免疫機能の低下により抗体産生が不十分となり、血中グロブリン濃度が減少するのです。

| 総蛋白(TP)低値の原因 |

| A/G比は正常(アルブミンとグロブリン共に減少) 出血による喪失 広範囲の皮膚の浸出性病変※ 腸からの漏出腸(リンパ管拡張症など) 腹水や胸水の貯留 過剰輸液 A/G比は低下(アルブミンが減少しグロブリンが正常) 肝不全 腎臓からの漏出(ネフローゼ症候群など) 栄養の吸収不良や消化不良 飢餓による栄養失調 A/G比は上昇(アルブミンが正常でグロブリンが減少) 先天性/後天性免疫異常 |

※滲出性病変:急性炎症の時にみられる炎症

総蛋白(TP)が低下している場合は、単なる数値の低下と捉えるのではなく、「どの蛋白が減少しているのか」に着目することが重要です。

アルブミン・グロブリン・A/G比を総合的に評価することで、原因をより具体的に絞り込むことが可能になります。

まとめ

犬の血液検査項目のひとつである総蛋白(TP)は、アルブミンとグロブリンの合計を示す重要な指標です。

その異常、すなわち高蛋白血症(TP高値)と低蛋白血症(TP低値)は、それぞれ異なる背景疾患や病態を反映している可能性があり、数値の変化を的確に読み取ることが大切です。

たとえば、高蛋白血症がみられた場合、脱水によるアルブミンの相対的増加や、慢性炎症・腫瘍疾患などによるグロブリンの増加が主な原因となります。

一方で、低蛋白血症の場合は、出血・蛋白漏出・栄養不足・肝疾患・免疫異常など、原因が多岐にわたるため、より慎重な評価が求められます。

こうした総蛋白の異常が示す原因を正確に把握するためには、アルブミンとグロブリンの個別測定、およびA/G比(アルブミン/グロブリン比)を併せて確認することが不可欠です。

これらを総合的に評価することで、隠れた疾患や病態を早期に見つけることが可能になります。

また、さらに詳しい診断を進める際には、蛋白電気泳動検査によってグロブリンの増加パターン(モノクローナルまたはポリクローナル)を把握したり、必要に応じて画像診断(レントゲン・超音波)や尿検査を行うこともあります。

最後に、血液検査の結果に不安や疑問がある場合は、決して自己判断せず、必ず獣医師に相談しましょう。

的確な診断と適切な対応によって、愛犬の健康をしっかり守ることができます。