愛犬の首が突然傾き、目がぐるぐると動く――そんな異変を目の当たりにしたとき、飼い主さんは大きな不安に包まれることでしょう。

特に高齢の犬でよく見られる「前庭疾患」は、こうした症状が突然現れることが多く、予備知識がないと驚きと戸惑いでいっぱいになるはずです。

この記事では、前庭疾患の原因や代表的な症状、診断のポイント、そして治療や予後について、現役の獣医師ができるだけわかりやすく解説していきます。愛犬の症状に不安を感じている方はもちろん、いざというときのために知識を深めておきたい方も、ぜひ最後までお読みください。

この記事はこんな方におすすめです

- 動物病院で「前庭疾患」と診断された、あるいは疑われた犬の飼い主さん

- 首の傾きや眼球の異常な動きなど、前庭疾患が疑われる症状がみられる犬を飼っている方

- 前庭疾患の基礎知識を学びたい獣医学生や動物看護師の方

犬の前庭疾患とは

前庭疾患とは、体のバランスや姿勢の維持を司る前庭系に障害が起こることで発症する病気です。

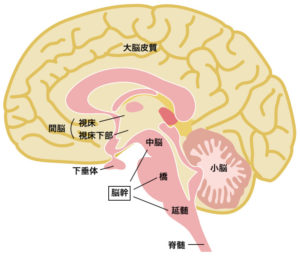

前庭系は、脳幹・小脳・内耳・前庭神経で構成されており、これらのどこかに異常が生じることで、愛犬は姿勢保持が困難になります。

特に以下のような症状が典型的です。

- 首が片側に傾く(捻転斜頸)

- 自分の意思とは関係なく眼球が動く(眼振)

- バランスを崩して転倒する(運動失調・転倒)

前庭疾患=バランス感覚が乱れる病気

ただの「ふらつき」ではなく、神経系のトラブルが隠れているケースも少なくありません。

原因

前庭疾患は、障害が起きる部位によって大きく「末梢性前庭疾患」と「中枢性前庭疾患」に分類されます。

この分類は診断・治療・予後を考える上で非常に重要です。

末梢性前庭疾患

前庭神経や内耳といった脳の外側(末梢)で異常が起こるタイプです。

ある報告によると、末梢性前庭疾患の犬の約50%が内耳炎や中耳炎が原因で、約40%は特発性前庭疾患(原因不明)であるとされています。

【内耳炎・中耳炎】

外耳道から感染が広がり、中耳や内耳に炎症が波及することで発症します。多くは細菌感染が原因ですが、必ずしも外耳炎が前段階にあるとは限りません。

特に以下の犬種では、外耳炎を伴わない滲出性中耳炎がみられることがあります。

- キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル

- フレンチ・ブルドッグ

これらの犬種では、耳道に異常がなくても内耳・中耳の炎症が前庭疾患を引き起こす可能性があります。

【特発性前庭疾患】

原因がはっきりしない前庭疾患で、特に高齢犬で多く発症するため、「老齢性前庭疾患」とも呼ばれます。

診断は、感染症や腫瘍などの他の原因を除外した上で行われ、基本的には予後は良好とされています。

中枢性前庭疾患

より重度で命に関わることもある、中枢神経(脳幹や小脳)に異常が生じるタイプです。

原因は多岐にわたります。

【髄膜脳炎】

中枢性前庭疾患の中でも、髄膜脳炎は発生率が高いとされています。

原因には以下の2つのパターンがあります。

- 感染性:犬ジステンパーウイルス(CDV)、細菌感染、真菌感染(鼻腔などからの波及)など

- 非感染性:パグ脳炎(壊死性髄膜脳炎)やGME(肉芽腫性髄膜脳脊髄炎)など自己免疫が関与するタイプ

【小脳梗塞】

特に高齢犬に多く、突然発症します。

一旦発症すると症状は急激に悪化しますが、数時間以内に進行が止まるのが特徴です。

末梢性疾患と異なり、健側を下に向ける捻転斜頸がみられることもあります。

【腫瘍】

原発性・転移性を問わず、脳幹付近に腫瘍ができた場合も中枢性前庭疾患の原因になります。

この場合は、徐々に進行する神経症状が特徴です。

前庭疾患の症状

前庭疾患の症状は、前庭系の異常によって体のバランスや眼の動きに関する機能が乱れることで現れます。

そのため、見た目にも分かりやすく特徴的な症状が多く、飼い主さんが気づきやすいのが特徴です。

また、発症の仕方には個体差があり、突然発症するケースと、ゆっくり進行するケースの両方が存在します。

主な症状

捻転斜頸(ねんてんしゃけい)

最も代表的な症状で、首が左右どちらかに傾いた状態になります。

この傾きは、末梢性前庭疾患では病変側を下に向けるのが一般的ですが、小脳梗塞など中枢性の場合は健常側を下に向けることもあります。

斜頸(しゃけい)という言葉もありますが、こちらは筋肉(胸鎖乳突筋など)の拘縮が原因であり、神経による捻転斜頸とは区別されます。

眼振(がんしん)

自分の意思とは関係なく、眼球が動いてしまう症状です。

動く方向によって次のように分類されます。

- 水平眼振:水平方向の揺れ(末梢性に多い)

- 垂直眼振:上下方向の揺れ(中枢性に多い)

また、頭の位置を変えることで眼振の向きが変わる場合もあり、この特徴は中枢性前庭疾患の重要な手がかりとなります。

運動失調(うんどうしっちょう)・転倒

前庭系の障害によって体のバランスを取ることが難しくなり、以下のような症状がみられます。

- 歩行時にふらつく

- 旋回(同じ方向にぐるぐる回る)

- 突然の転倒

特に高齢犬では転倒による怪我のリスクも高く、早めの診断と対応が重要です。

その他の症状

- 食欲不振・嘔吐:前庭症状によるめまいに似た感覚から起こる

- ホーナー(ホルネル)症候群:末梢性前庭疾患に伴い、まぶたの下垂や縮瞳、第三眼瞼の突出がみられることがあります

- 意識障害や発作:中枢性前庭疾患に限られますが、重度ではこのような神経症状も出る場合があります

前庭疾患の診断

前庭疾患が疑われる場合、まず重要なのは「末梢性前庭疾患」か「中枢性前庭疾患」かを見極めることです。

この鑑別は、その後の治療方針や予後の予測に大きく関わるため、非常に重要なステップとなります。

末梢性前庭疾患が疑われるケース

以下のような特徴がある場合は、末梢性前庭疾患の可能性が高いと考えられます。

- 外耳炎や中耳炎の既往歴がある

- 捻転斜頸と同じ側の顔面神経麻痺(顔の片側が垂れるなど)

- ホーナー(ホルネル)症候群の併発(まぶたの下垂、縮瞳、第三眼瞼の突出など)

また、急性発症かつ急激に症状が進行する場合は、特発性前庭疾患が疑われます。

中枢性前庭疾患が疑われるケース

以下のような場合は中枢性前庭疾患を考えます。

- 姿勢反応の異常(ふらつきや方向感覚の喪失)

- 垂直眼振や、頭位変換による眼振方向の変化

- 意識障害や発作、視覚障害などの他の神経症状

中枢性の場合は、腫瘍や髄膜脳炎、小脳梗塞などの重篤な疾患が隠れている可能性もあり、早急な診断が求められます。

詳細な検査

必要に応じて以下のような追加検査を行います。

- 耳鏡やオトスコープによる耳道と鼓膜のチェック

- MRIやCTによる脳や内耳の精査

- 脳脊髄液の検査や血液検査

- 抗体検査(感染症や免疫疾患の確認)

このように、末梢性か中枢性かを正確に判断することで、治療方針や今後の見通しを立てていきます。

前庭疾患の治療

前庭疾患の治療は、原因疾患によって大きく異なります。

そのため、診断結果をもとに適切な治療を選択していきます。

末梢性前庭疾患の治療

内耳炎・中耳炎

- 抗生物質や抗真菌薬の投与

- 重症例では外科的処置(中耳・内耳の手術)を行うこともあります。

特発性前庭疾患

- 特定の治療法はなく、自然回復を待つことが中心となります。

- 嘔吐や食欲不振がある場合には制吐剤や輸液などの対症療法を行います。

- 人の酔い止めであるジフェンヒドラミンが有効な場合もあります。

一般的に数日〜1週間程度で症状は改善を示すことが多く、高齢犬に多いものの予後は良好です。

中枢性前庭疾患の治療

感染性髄膜脳炎

- 原因に応じた抗菌薬や抗真菌薬を投与

免疫介在性(壊死性髄膜脳炎やGMEなど)

- プレドニゾロンや免疫抑制剤による治療

小脳梗塞

- 基本的に対症療法が中心で、安静と栄養管理がメインです。

腫瘍

- 手術、放射線治療、化学療法などが検討されますが、緩和ケアが主体になるケースも少なくありません。

予後

前庭疾患全体の予後は、原因疾患によって大きく異なります。

末梢性前庭疾患

- 特発性前庭疾患の場合、多くは7〜10日程度で自然に回復します。

- ただし、重症例では3〜4週間以上かかることもあり、回復しても捻転斜頸が残るケースが約50%という報告もあります。

中枢性前庭疾患

- 小脳梗塞は比較的短期間で改善することが多く、予後は良好な場合もあります。

- しかし、腫瘍や重度の髄膜脳炎は緊急性が高く、命に関わる可能性があるため注意が必要です。

特に中枢性前庭疾患では、進行に伴い急激な悪化や急死のリスクもあるため、診断後はすぐに適切な治療と経過観察が必要になります。

このように、前庭疾患は原因がさまざまであり、早期の診断と適切な治療によって大きく予後が変わる病気です。

とくに高齢犬の場合、症状が突然現れることもあるため、飼い主さんがこの病気について知っておくことで、落ち着いて対応することが大切です。

まとめ

犬の前庭疾患は、首が片側に傾く(捻転斜頸)、自分の意思と関係なく眼球が動く(眼振)、ふらつきや転倒(運動失調)といった、見た目にも非常に目立つ症状が突然現れることが多い病気です。

原因は大きく「末梢性」と「中枢性」に分かれ、末梢性では内耳炎・中耳炎(約50%)や特発性前庭疾患(約40%)が中心であり、特に高齢犬では後者がよくみられます。これらは数日から数週間で自然に回復することが多く、一般に良好な予後が期待できます。ただし、捻転斜頸だけが後遺症として残るケースも少なくありません。

一方で中枢性前庭疾患は、髄膜脳炎、腫瘍、小脳梗塞など重篤な疾患が原因となる場合があり、より深刻で予後も悪くなる傾向があります。特に腫瘍や感染性髄膜脳炎などの場合、進行性であることが多く、緊急性も高くなります。

前庭疾患の診断では、症状や経過を丁寧に観察し、中枢性か末梢性かを見極めることが最重要です。必要に応じてMRIやCTなどの高度な検査も行われます。

前庭疾患は、その原因や重症度により治療方法や予後が大きく異なるため、症状が現れた際には早めに動物病院を受診し、適切な診断と治療を受けることが大切です。