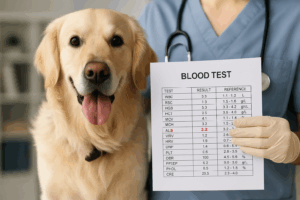

「血液検査で肝酵素の異常を指摘された」「超音波検査(エコー)で胆嚢に異常が見つかった」――

そんなとき、動物病院で「胆嚢粘液嚢腫(たんのうねんえきのうしゅ)」という病名を聞くことがあります。

これは胆嚢内に粘液が異常にたまることで起こる病気で、進行すると命に関わるケースもあります。

この記事では、胆嚢粘液嚢腫の原因、症状、診断、治療、予後までを、獣医師の視点からわかりやすく解説します。

最後まで読むだけで、胆嚢粘液嚢腫について誰にでもすぐに理解できるように作成しているので、是非一度目を通していただけると嬉しいです。

この記事はこんな方におすすめです

- 動物病院で「胆嚢粘液嚢腫」と診断された犬の飼い主さん

- 肝酵素やビリルビンの異常を指摘された犬の飼い主さん

- この病気について詳しく知りたい獣医学生や動物看護師さん

胆嚢粘液嚢腫とは

胆嚢粘液嚢腫とは、胆嚢内にゼラチン状の粘液が過剰にたまり、胆嚢が腫大する病気です。

進行すると、胆嚢炎や胆嚢破裂、閉塞性黄疸などを引き起こし、命に関わることもあります。

そもそも胆嚢の役割とは?

胆嚢は、肝臓で作られた「胆汁」を一時的に貯蔵・濃縮する臓器です。

脂肪分の多い食事が十二指腸に届くと、胆嚢が収縮して胆汁を排出します。胆汁には、脂肪の消化吸収を助ける働き(乳化作用)があります。

しかし、胆嚢内に異常な粘液がたまると胆汁の流れが妨げられ、胆嚢の拡張・炎症・胆汁うっ滞(=閉塞性黄疸)などを引き起こす原因となります。

好発犬種(発症しやすい犬種)

- シェットランド・シープドッグ

- コッカースパニエル

- ミニチュア・シュナウザー

原因

胆嚢粘液嚢腫の明確な原因は不明ですが、以下のような説があります:

- 胆嚢の粘膜が過形成を起こし、粘液(ムチン)を過剰に分泌

- ゼラチン状の粘液が数週間〜数ヶ月かけて胆嚢や胆管に充満

- 胆泥や胆石の関与も一部報告されています

また、以下の病気が基礎疾患として関与していることが多いとされています:

胆嚢粘液嚢腫の症状

症状は徐々に進行し、以下のようなものが見られます:

- 元気消失、食欲不振

- 嘔吐、下痢

- お腹を触られるのを嫌がる(腹痛)

- 黄疸(皮膚や粘膜が黄色っぽくなる)

さらに病状が悪化すると:

- 胆嚢破裂 → 腹腔内に胆汁が漏れ、胆汁性腹膜炎へ

- 播種性血管内凝固(DIC)

- 急性腎不全や多臓器不全といった致命的な合併症も

胆嚢粘液嚢腫の診断

診断には以下の検査が有用です:

- 血液検査:ALT・ALPなどの肝酵素、ビリルビンの著しい上昇

- 超音波検査(エコー):

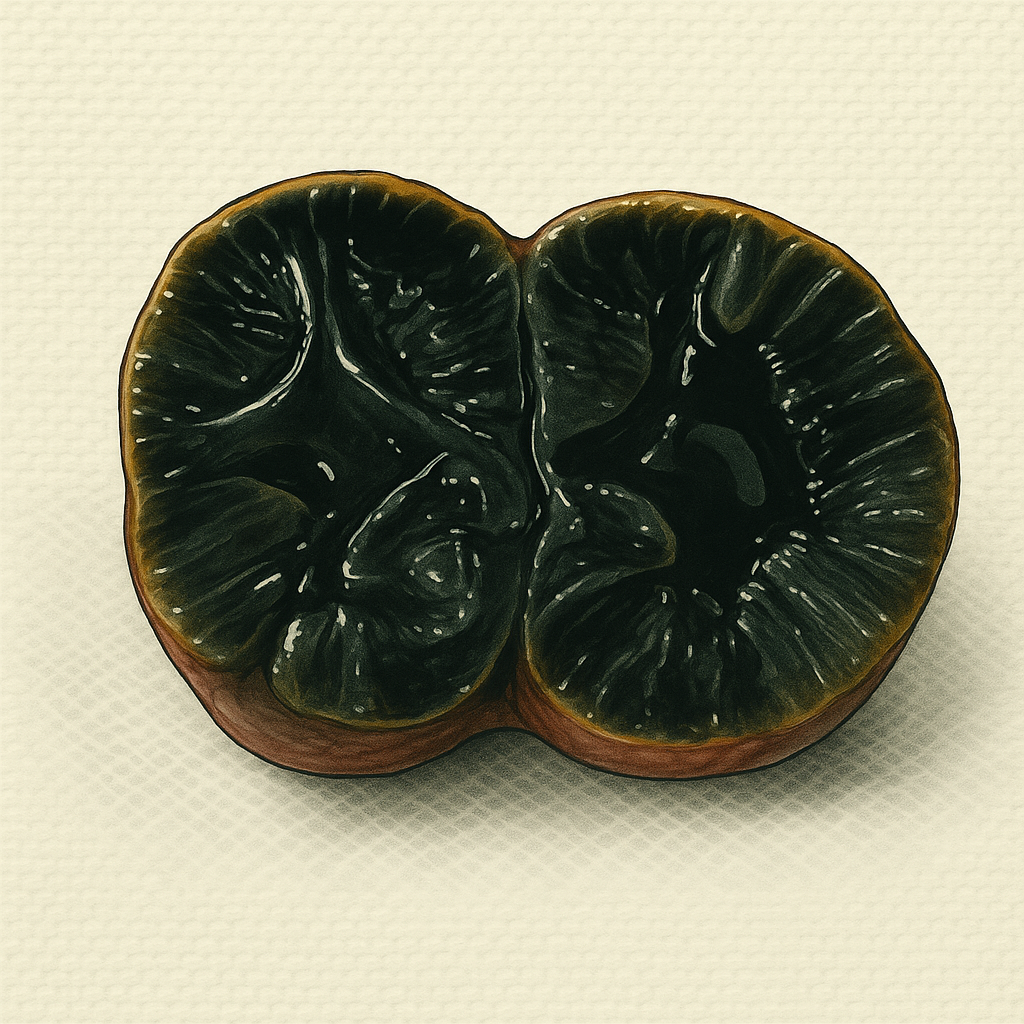

- 「キウイフルーツ様の断面像」が典型的

- 胆泥と異なり、胆嚢内容物が流動性を失っていることが特徴

超音波は非侵襲的かつ唯一の確定診断法とされています。

胆嚢粘液嚢腫の治療

内科的治療

症状が軽度で、緊急性がない場合には内科的治療から始めることもあります:

- ウルソデオキシコール酸(利胆剤)※肝外胆道閉塞がある場合は禁忌

- S-アデノシルメチオニン(肝機能保護)

- ファモチジン(胃酸抑制)

- 抗菌薬(炎症や感染が疑われる場合)

ただし、内科的治療の有効性は限定的であり、次の場合は外科手術が検討されます:

- 内科治療に反応がない

- エコーで進行所見がある

- 症状や血液検査の異常が持続する

外科的治療

- 胆嚢摘出術(胆嚢摘出)が根治的治療法

- 手術死亡率は約20%とされるが、早期に行えば成功率は高い

- 適切な時期に手術を行うことが予後改善の鍵

予後

- 手術後数日間を無事に乗り越えれば、予後は良好とされています

- ただし、胆嚢破裂後の緊急手術やDICの合併例では、死亡リスクが高くなります

そのため、内科的管理で改善が見られない場合には早めの外科手術が推奨されます。

まとめ

犬の胆嚢粘液嚢腫は、放置すると胆嚢破裂や多臓器不全を引き起こす危険な病気です。

2000年以降、動物病院での超音波検査の普及が進んだことで、この疾患が診断されるケースが大幅に増加しました。

以前は発見が難しかった胆嚢内部の異常も、現在ではエコー検査によって比較的早期に把握できるようになっています。

治療の基本は胆嚢の外科的摘出ですが、どのタイミングで手術を行うかの見極めが非常に重要です。

症状や検査結果をもとに、獣医師とよく相談しながらその子にとって最適な治療方針を選択していきましょう。