この記事では、犬の小眼球症(microphthalmia)について、原因・症状・診断・治療を獣医師がわかりやすく解説しています。

この記事を読むだけで、小眼球症についてすぐに理解できるよう構成しています。ぜひ最後までお読みいただけたら嬉しいです。

対象読者

- 動物病院で「小眼球症」と診断された、あるいは疑われている犬の飼い主さん

- 眼の大きさや形に異常がみられる犬を飼っている方

- 小眼球症について学びたい獣医学生や動物看護師の方

小眼球症とは

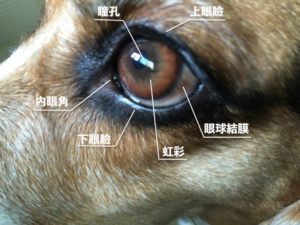

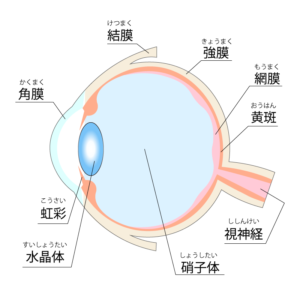

犬の小眼球症(microphthalmia)とは、生まれつき眼球が正常よりも小さく形成される先天性の異常です。多くの場合、眼球そのものだけでなく、角膜、水晶体、硝子体、網膜、視神経など複数の眼構造にも形成異常を伴う「多発性眼奇形」の一つとして現れます。一方で、眼球以外には異常がない「単独型」のケースも稀に存在します。

発症は生後すぐ、あるいは比較的若齢のうちに見つかることが多く、特定の犬種や性差はないとされています。また、発生頻度は比較的まれで、獣医師であっても頻繁に遭遇する病気ではありません。

🔎 参考(ヒトの小眼球症)

ヒトでは染色体異常(SOX2やPAX6などの遺伝子変異)が原因とされ、発生頻度は約1万人に1人。両眼性では多くが全盲となる重度疾患で、盲目のピアニスト・辻井伸行さんもこの病気として知られています。

小眼球症の症状

もっとも明らかな症状は眼球が小さいことですが、犬では単なるサイズの異常にとどまらず、以下のような他の眼の異常を合併することがよくあります。

- 小角膜(角膜が小さい)

- 小水晶体(レンズが小さい)

- 白内障や円錐水晶体

- 瞳孔膜遺残(胎児期の血管が残存)

- 虹彩低形成や虹彩欠損

- 硝子体血管遺残

- 網膜異形成、網膜剥離

- 小乳頭(視神経乳頭の低形成)

網膜や視神経の形成異常があると、視覚の喪失も伴います。

小眼球症の診断

視診・超音波検査

左右の眼球の大きさを比較し、超音波により眼軸長や眼内構造を評価します。

眼科検査

- スリットランプ検査(角膜・水晶体など前眼部の観察)

- 眼底検査(網膜や視神経乳頭の状態確認)

これらの検査により、伴う奇形や視覚機能の有無を確認します。

鑑別診断

外見上、ホルネル症候群と間違われることがあります。これは交感神経の障害によって生じる眼球陥没、眼瞼下垂、瞬膜突出を特徴とし、小眼球症とは異なる機序です。

🔎 参考(ヒトの小眼球症)

ヒトでは、正常の眼球容積の約2/3以下、または眼軸長が年齢相当の約0.87未満であることが小眼球と定義されます。犬では明確な数値基準はありませんが、左右差や視機能の有無などを総合的に判断します。

小眼球症の治療

小眼球症は先天性の形成異常であり、現時点で有効な治療法は存在しません。

視覚障害を伴う場合でも、特に疼痛がない限り外科的治療などは行われず、経過観察が基本となります。

なお、疼痛や慢性の角膜障害がある場合には、眼球摘出などの処置が検討されることもあります。

まとめ

犬の小眼球症は、先天的に眼球の形成に異常を来す疾患です。見た目として眼球が小さいだけでなく、多くの場合で網膜や視神経などの内部構造にも奇形が存在し、視力障害がみられます。

治療法がないため、確定診断後は経過観察が原則ですが、視力が残っているかどうかを確認することは、日常生活の質(QOL)を高めるために重要です。

「見えていないから何もできない」ではなく、犬自身が順応し、快適に暮らしていけるサポートが何より大切です。

ただし、この病気は先天的な異常であり、治療の方法が存在しないため、治療の必要が無いとされています。