この記事では、犬の膿皮症(のうひしょう)について原因、症状、診断そして治療を、現役獣医師が解説しています。

最後まで読むだけで、膿皮症について誰にでもすぐに理解できるように作成しているので、是非一度目を通していただけると嬉しいです。

犬の膿皮症とは

膿皮症は、犬の皮膚で細菌が増殖する病気です。

犬の皮膚病では、膿皮症は非常に多い病気です。しかし、その他の動物種(ヒト、猫、齧歯類)では、膿皮症はまれな病気です。何故、犬では膿皮症が多いかは不明です。

膿皮症は、2つまたは3つに分類する方法があります。本稿では、2つに分類する方法を採用していています。

- 膿皮症を2つに分類する場合

表在性膿皮症

深在性膿皮症 - 膿皮症を3つに分類する場合

表面性膿皮症

表在性膿皮症

深在性膿皮症

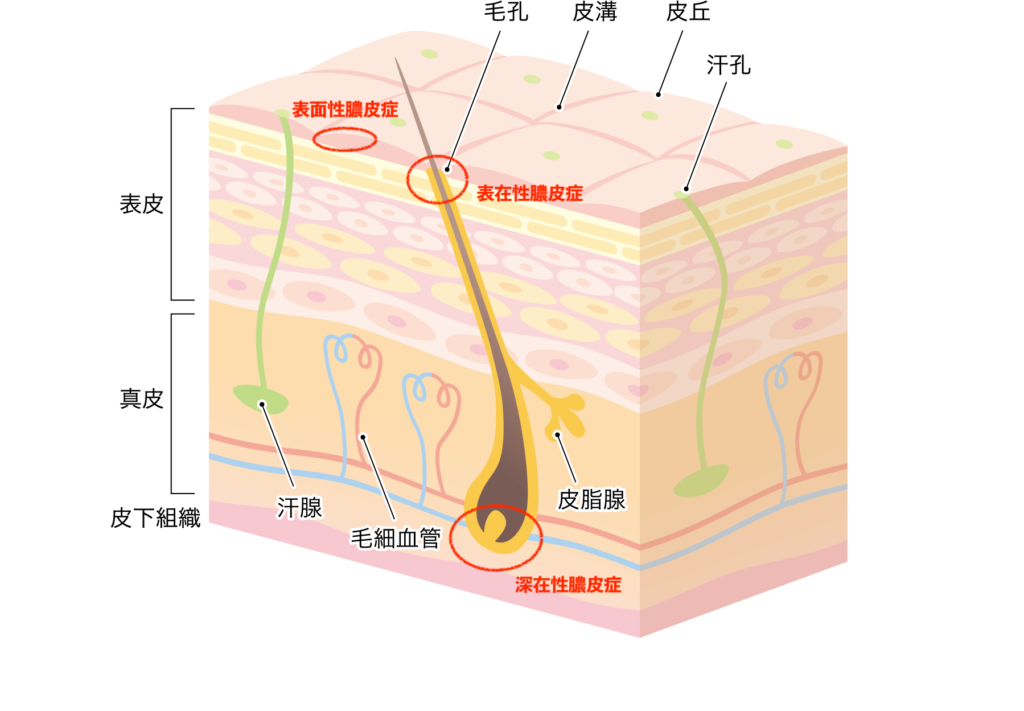

細菌が毛穴や皮膚表面に感染したものを表在性膿皮症、真皮や皮下組織で感染したものを深在性膿皮症と呼びます。特に、毛穴に細菌が感染したものを表在性細菌性毛包炎と呼び、膿皮症全体で一番多いタイプです。

犬の皮膚を断面で観察すると、一番外側の外界と接する方から表皮、真皮、皮下組織の3層構造になっています。

表在性膿皮症が進行して、深在性膿皮症となることが多いです。

(参考)ヒトの皮膚の細菌感染 ヒトで俗に「とびひ」と呼ばれる皮膚病があります。これは正式には伝染性膿痂疹と言い、細菌による皮膚の感染症であり、ブドウ球菌や溶血性連鎖球菌などが原因菌となります。

発生状況

- 発生頻度

5/5(非常によくみる病気) - 好発年齢

老齢の犬または若齢の犬 - 好発犬種

特になし - 性差

特になし

原因

表在性膿皮症は、皮膚あるいは皮膚のバリア機能の異常が原因で、細菌が感染するとされています。

皮膚あるいは皮膚バリア機能に異常を起こす原因として、以下のアレルギー疾患や内分泌疾患があります。

- アレルギー疾患

アトピー性皮膚炎 - 内分泌疾患

甲状腺機能低下症

副腎皮質機能亢進症(クッシング症候群)

また、皮膚バリア機能が未熟な若齢犬も、膿皮症の発症が多いです。

表在性膿皮症の原因細菌の大部分は、Staphylococcus pseudintermediusという細菌です。これは、犬の皮膚の常在菌です。

深在性膿皮症では、Staphylococcus pseudintermediusに加え、Proteus spp、Pseudomonas spp、E. coliなどの感染が報告されています。

膿皮症の症状

膿皮症の症状は、表在性膿皮症と深在性膿皮症で症状が異なります。

表在性膿皮症

表在性膿皮症では、膿疱(膿汁の入った水疱)や丘疹(赤いブツブツ)が典型的な皮膚病変です。通常は、皮膚病変部に痒みがあります。

膿疱が破裂すると、リング状に剥がれた痂皮(かさぶた)がみられます。これを表皮小環と呼び、膿皮症に特徴的な症状です。

深在性膿皮症

深在性膿皮症では、皮膚の潰瘍や瘻孔(管状の穴)が典型的な皮膚病変です。それらの皮膚病変からは、血液、滲出液、膿汁などの排出がみられます。

特に、単一の毛穴に限定される場合をフルンケル(別名:せつ)、皮下組織まで広がったものをフレグモーネ、または蜂窩織炎と呼びます。

深在性膿皮症では表在性膿皮症に比べ、強い炎症が起きるので、発熱や痛みがみられます。そのため、元気や食欲の低下がみられることもあります。

膿皮症の診断

膿皮症は、毛穴に一致した膿疱や丘疹および表皮小環などの皮膚病変で疑われます。診断は、細胞診や細菌培養検査および感受性試験で行います。

細胞診は、膿疱の内容物や痂皮を剥がしてサンプルを採取します。Staphylococcus pseudintermediusであれば顕微鏡で球形の菌の集まりが観察され、炎症細胞による細菌の貪食像を確認することができます。

他の膿疱を形成する病気として、膿皮症以外には落葉状天疱瘡があります。膿皮症と落葉状天疱瘡とは、細胞診を行うことで区別できます。

細菌培養検査および感受性試験とは、どのような細菌が存在し(細菌培養検査)、それに対しどのような抗菌薬が有効か(感受性試験)を調べる検査です。

特に、抗菌薬での全身療法への反応が悪い場合には実施が推奨されています。

犬の膿皮症における、多剤耐性ブドウ球菌の報告が増加しています。例えば、アメリカの皮膚科専門施設で行われた細菌培養検査の50%以上で、メチシリン耐性ブドウ球菌が検出されたと報告があります。

膿皮症の治療

膿皮症の治療は、内科的治療です。内科的治療では、外用療法と抗菌薬による全身療法があります。

外用療法

外用療法の適応は、①膿皮症の範囲が限局性している場合、②全身性だが早期で軽症な場合です。

外用療法には、抗菌性シャンプーおよび抗菌性外用剤があります。特に抗菌性シャンプーでは、細菌、皮脂、汚れを皮膚表面から物理的に除去し、細菌の増殖を抑制する効果も期待できます。

抗菌性シャンプーや外用剤として、以下の成分を含有するものが推奨されます。

- クロルヘキシジン

- 過酸化ベンゾイル

- 乳酸エチル

抗菌薬による全身療法

抗菌薬による全身療法の適応は、①外用療法を実施しても改善がない場合、②膿皮症が全身性にみられる場合、③深在性膿皮症の場合です。

使用される抗菌薬として、以下の投与が推奨されています。

- 第一世代セファム系抗生物質

- クラブラン酸・アモキシシリン水和物

予後

表在性膿皮症は、治療により改善することが多いです。

しかし、なかなか治らない場合や頑固に繰り返す場合は、以下を考慮する必要があります。

- 抗菌薬が効かない多剤耐性菌

- アレルギーや内分泌疾患などの基礎疾患

深在性膿皮症が治りにくい場合、外科手術で切除することもあります。

まとめ

犬の膿皮症について解説しました。近年は、医療でも多剤耐性菌が問題となっています。獣医療では比較的安易に抗菌薬を投与する傾向があります。

前述の通り軽度な膿皮症であれば、外用療法でも治療が十分可能なので抗菌薬に頼らない治療を行うべきです。何故ならば、抗菌薬の乱用で耐性菌を作り、それにより膿皮症が治らないという悪循環に陥るからです。